2025年6月27日

初回カウンセリングをご希望の方はこちら

オンラインカウンセリングログイン

資料ダウンロード

タグ : メンタルヘルス , 若丸(公認心理師・臨床心理士・健康経営エキスパートアドバイザー)

2020年9月1日

最終更新日 2024年9月7日

ある日のカウンセリング場面。

| 私:『最近息抜きはできていますか?』

『いや~最近はほとんどしていませんね…』

もう少し掘り下げて質問してみると…

『息抜きしたいけど気力がない…』 『気持ちをリラックスさせる方法が知りたいけど、どうやったらリラックスできるのかよくわからない…』 『そもそもリラックスって何なんですか?』 |

確かに『リラックスとは何か』と言われるときちんと説明しづらいですよね…。息抜き、リラックスの重要性は充分に理解していても『じゃあどうすればよいか』わからない方も多くいらっしゃるのでは?VUCA時代と言われる現代。ストレスが溜まりがちな今、リラックス法を身につけて適切にストレスを解消していきましょう!一旦コツを掴んでしまえば、お家でも簡単にできるリラクゼーション法『自律訓練法』。思わぬ危険性や禁忌症もあるため基本を抑えておくことが大切です。自律訓練法を公認心理師ができるだけわかりやすくご紹介します!

【こちらもどうぞ】

メンタルヘルス情報配信中!オンラインセミナー開催中!

そもそも“リラックス”とは何なんでしょう。イメージ的には“ゆったりしている”、“くつろいでいる”という感じでしょうか?【リラックス】。ポピュラーな言葉だと思いますが、『リラックスとはどんな意味なのか説明してみてください』と言われると困りませんか?実際、私自身セミナーや研修でリラックスを説明するとき困るんですよね。そこでリラックスの言い換えとして対義語(反対語)を説明しています。…と言いますか、リラックスって“緊張している状態”の対義語と定義されているんですよ。

つまるところ、リラックスとは、“こころとからだ双方が緊張していない状態”なんです。端的に言えば、ゆるんでいる(弛緩している)状態です。こころとからだ双方が最もゆるんでいる状態=一番リラックスしている状態が、ぐっすり睡眠できている状態だと考えるとわかりやすいでしょうか?

リラックスと聞くと何よりも望ましいコンディションだと思われがちですが、眠っているだけで生活はできないわけで、出勤すれば仕事をしますし、学校に行けば勉強をしたりスポーツをしたりするわけです。ここ一番で勝負を決めなければならない。そんなときだってあるでしょう。そういったシチュエーションにて、こころとからだがゆるんでいたらどうでしょうか?

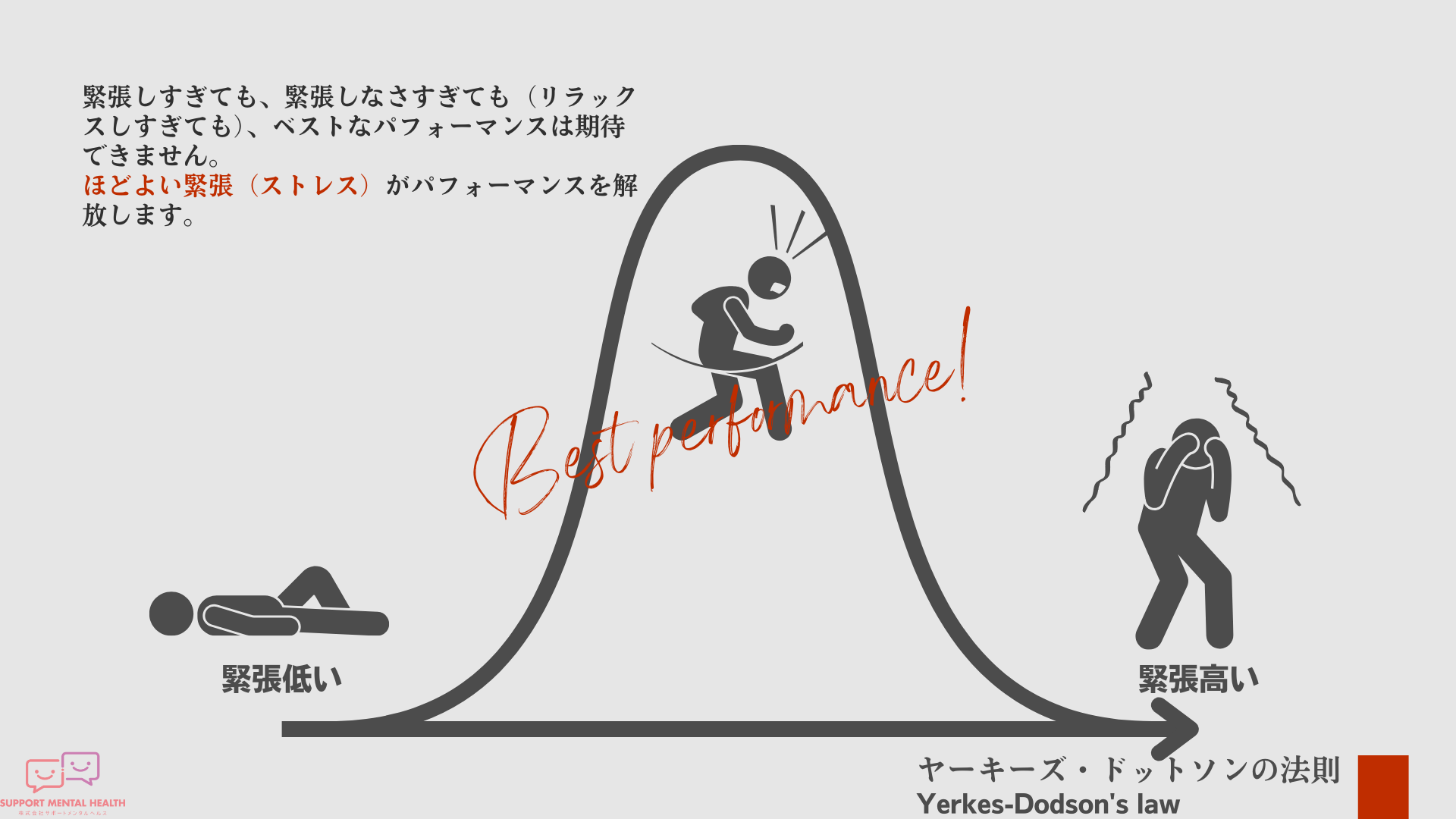

ここで生理心理学というジャンルにおける知見をご紹介しましょう。メンタルとパフォーマンスの関係性における逆U字仮説理論(ヤーキーズ・ドットソンの法則)によれば、高いパフォーマンスを発揮するために、緊張しすぎている状態が良くないのは当然として、リラックスしすぎた状態(ゆるみきっている状態)も望ましくない、とされています。

自分自身で適度な緊張感をコントロールできさえすれば、自分が持っているパフォーマンスをそん色なく発揮できる可能性が高まるわけですね。では適切に緊張感をコントロールするにはどうしたらよいか。そのためには緊張をゆるめてあげることが必要になります。つまり、リラックス法(リラクゼーション法)とは、『緊張をゆるめる方法』と言い換えることができます。極論、緊張をゆるめることさえできればリラックス法だと言えるので、それこそ、カフェでのんびりも良し、バスタイムにゆったりするのも良し、ヨガやアロマなんかも良いかもしれません(香りの種類によっては一瞬緊張を高めることもあるようです)。緊張がゆるまるのならば音楽を聴くのもあり!

| 『リラックスできる音楽って何ですか?』って聞かれることがあるんですが、私はクラシックを聴くと昔のピアノのレッスンを思い出して何だか緊張してしまうんですよね…むしろロックを聴くとぐっすりです笑 リラックスを考えるときには、『リラックス法とはこうあるべし』と考えるのではなく、『緊張をほぐすために何をするとよいかな?』と考えると良いですよ~ |

さてさて、今回は、歴史あるリラックス法の一種である【自律訓練法】をご紹介します!リラックス状態を作り出すリラクゼーション法の一種である自律訓練法。解説をする前に、一つ覚えておいていただきたいことがあります。それは心身相関(しんしんそうかん)という発想です。漢字が並ぶと拒否反応が生じがちですが(私だけでしょうか笑)、わかりやすく説明しますと、【こころとからだはつながっている】(精神科医監修|体の病気とメンタルヘルスー心と体はつながっているー)ということです。

こころがからだに与える影響の例として、『緊張するとドキドキする、手足が震える』というものがあります。緊張して『歯を食いしばる』、『呼吸が早くなる』なんてご経験がある方もいらっしゃるかもしれません。『ストレッチをしてからだをゆるめたら気持ちがさっぱりした』というのは、逆にからだがこころに影響を与えている例ですね。つまるところ、こころが緊張していればからだも緊張するし、からだが緊張していればこころも緊張する、ということであり、こころか、からだか、どちらかをゆるめることができれば、リラックス状態に持ち込むことができるわけです。

【参考】心とストレッチの意外な関係|こころの耳 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

さてさて、こころが緊張するのは何となくイメージしやすいと思うんですが、からだの緊張ってどうして起きるんでしょう?からだの緊張状態が生じる原因は自律神経のメカニズムによるものです。自律神経とは、血圧、脈拍、胃腸の働きなどなど、無意識に多くの生理反応をつかさどる神経です。生物の活動と休息とを切り替えるスイッチだと考えてください。

自律神経には交感神経と副交感神経の2種類があるんですが、からだを活動モードにするのが交感神経、休息モードにするのが副交感神経です。からだが活動モードに傾きすぎている状態が『緊張状態』、休息モードに傾ききった状態が『リラックス状態』だと言えます。自律訓練法では、からだを休息モードに持ち込むため、副交感神経を刺激することを目的とするわけです。いわば、からだのモードをセルフコントロールするメソッドだと言えます!(関連項目:臨床心理士執筆|自律神経を整える○○は本当に自律神経を整えるのか?)

まずは、自律訓練法の歴史と成り立ちを説明しておきましょう。自律訓練法は、“催眠”(さいみん)というコンセプトをもとに生まれたリラックス法です(かなり大まかな説明ですが、『催眠』とは、ある手続きによって通常とは異なる意識状態を作り出し、その状況下で暗示を与えて症状改善を図るものです)。催眠研究が盛んになる中、繰り返し催眠療法を行うことで心身の不調が解消されていくことに気づいたドイツの大脳生理学者フォークト(Voct, O.)。暗示がなくても、催眠状態さえ作り出せれば、こころとからだがリフレッシュされ症状が和らぐことを発見し、催眠療法の有用性を提唱しました。フォークトに刺激を受けたドイツの神経科医シュルツ(Shultz, J. H.)は、1920年代より、催眠療法に“患者さん本人の主体性”を取り入れるために、既存の催眠療法を改良しはじめます。そして、1932年、それまでの試みを一冊の本にまとめました。それこそが自律訓練法です。

【参考】自律訓練法|e-ヘルスネット[情報提供] 厚生労働省

自律訓練法には様々な実施方法があります。例えば、医師や臨床心理士などがカウンセリングのなかで取り扱うこともありますし、セミナー形式でグループを対象に一斉実施することもあります。ご自宅で自主的に取り組む方もいらして、以前は公式を唱える音声ガイドが吹き込まれたCD(!)、もっと古くはカセットテープ(!!)を用いる方法がポピュラーでしたが、最近であれば、youtubeなどに動画があげられているようです。

個別実施であれ集団実施であれ、音声であれ動画であれ、いずれも方法論の話です。技術が進んでいるからこそ、様々な実施法が開発されているわけで、『自律訓練法はこうでなくてはいけない』『これこそが本物の自律訓練法!』など、選択肢を狭めてしまうのは勿体ないかもしれません。身近な例で言えば、フィットネスやワークアウトにおけるパーソナルトレーニングとグループプログラムの違いであったり、本やインターネットから知識を仕入れるか、動画を参考にするかといった違いのようなものです。続けやすい方法、やりやすい方法、が一番ですよね(私はグループプログラムがちょっと苦手なのでジムでは一人で黙々と取り組むのが好きです)。

さて、先ほどご説明したとおり、自律神経には、交感神経と副交感神経があります。交感神経が働いているときは、からだもこころも常に活動している、いわばファイティングモードのような状態です。(関連項目:【ぞわぞわ…】精神科医監修パニック障害対策ブログ【そわそわ…】)。なお、交感神経が活性化している状態(交感神経優位な状態と表現します)を、闘争―逃走反応(fight or flight反応)と呼びます。これは、野生動物の名残であると言われています。天敵に遭遇してしまったとき、実際戦うのか逃げるのかは置いておいて、からだの機能レベルで言えば、咄嗟に動けるところまで一瞬のうちにギアチェンジする必要があります。血圧を高め、脈拍を高め、瞬時にトップギアまで切り替える緊急措置です。

副交感神経は休息時によく働きます。副交感神経が一生懸命働いているときは、活動量が減っており、すぐにはエネルギーを出せない状態になります。『活動的になること』と『ゆっくり休むこと』。どちらも生きていくうえでは大切なことです。要はバランスの問題であり、バランスが崩れるとどちらもうまく働かなくなってしまうのです。

| 例えば、ご自身の入学式を思い出してみてください。新しい環境への希望や期待に溢れるのと同時に、初対面の人や初めての場所に対する不安感や緊張感はありませんでしたか?

私は、大学に入学したばかりのことを思い出しました。大学生活への憧れや期待と同じくらい、『どんな場所なんだろう…』、『友達はできるのかな…』と不安で、駅から学校までの道をドキドキしながら歩いた記憶があります。 |

こういった不安や緊張、胸の高鳴り(動悸)は、皆さんご経験ありますよね?何かきっかけがあって(今回の例でいうと、入学による環境の変化がきっかけになります)、上記のような反応が出てくること自体は何の問題もありません。と言いますか、むしろ自然な反応だと言えます。特に思い当たるきっかけがないにもかかわらず不安、緊張、動悸などが出てくる、そうした不調が長期にわたって継続する。それは、からだとこころのメンテナンスが必要だというサインかもしれません。活動と休息のバランスが上手に取れていないことから生じる不調を『自律神経症状』と呼びますが、自律神経症状は実に多岐にわたるもので、倦怠感、易疲労感、めまい、動悸、耳鳴りなどの身体症状から、不眠、気分の落ち込み、イライラ、不安などの精神症状まで様々です。

自律神経症状の例

【参考】 自律神経失調症|e-ヘルスネット[情報提供]厚生労働省 |

『最近仕事が忙しくて疲れが取れない…』

『人間関係がうまくいかず、ストレスが溜まっている…』

交感神経と副交感神経のバランスは、実に日常的なこと、普遍的なことが原因となって案外簡単に崩れてしまうのです。崩れてしまったバランスを、“自力で”且つ“意図的に”整えていく方法として提案したいのが、この自律訓練法です。自律訓練法とは、活性化している交感神経を鎮めるために、“副交感神経にアプローチし、自律神経のバランスがとれた状態(=リラックスした状態)を自ら作り出す”心理療法なのです。自律訓練法は、自分のからだに自己暗示をかけることで、その調節機能を担う脳の一部に影響を与えます。それによって一時的に副交感神経の働きを活発にし、休息状態を作ります。

*働きを活発にして休息、とはややこしい話ですが…

こういった一連の流れを通じて、調節機能を活性化させることでバランス機能を取り戻し、維持していくことを狙うわけです。

*自律訓練法を含むリラクゼーション法の効果について、いくらかエビデンスも報告されています。

【参考】健康のためのリラクゼーション法(厚生労働省『「統合医療」に係る情報発信等推進事業』eJIM)

余談ですが、私はまつ毛エクステのお店で自律訓練法をしています。 人に目元を触られることが苦手なのですが、お洒落はしたいのです…!(わかってもらえますか?) このようなわがままな思いを、自律訓練法で対処しています。

施術開始時はドキドキして瞼を強く瞑りがちですが、横になって『なんとなく気持ちが落ち着いている~』と頭の中で繰り返していくと、いつの間にかリラックスしているのです(お恥ずかしながら時々寝落ちしてしまうこともあります…)。 施術直後は寝起きのような状態なので、腕や脚を伸ばして消去動作をします。

“人に目元を触られる”という個人的には落ち着かない状況でも、リラックスの方法を知っていればからだとこころをゆったりさせることが可能なんです! 一度身につけてしまえばどこでも実施できるのは自律訓練法の利点ですよ! |

非常に便利且つ、リラックスの効果が見込める自律訓練法ですが、当然限界はあります。特に注意すべきポイントは、作用・副作用の視点です。お薬の持つ効果が時に作用になり、時に副作用となるように、自律訓練法で見込める効果が、副作用として悪影響を及ぼす危険性があるわけです。自律訓練法は慣れるとひとりでも実施しやすい心理療法・リラクゼーション法です。お手軽に実施できてしまうからこそ、下記に当てはまる場合は、個人の判断では絶対に行わないでください。危険です!

【自律訓練法:禁忌・禁忌症】

|

*なお、自律神経症状のため生活に大きな支障が生じている場合、あまりに長く続いている場合は、お薬による治療が必要なケースもあります。クリニックや病院など医療機関の活用を検討しましょう。

【精神科医本山の精神科トリビア】自律訓練法がなぜ禁忌?自律訓練法がなぜ禁忌なのか医師の立場から補足しておきましょう。特定の疾患・状態に対し自律訓練法がなぜ禁忌なのかについては、ルーテ(Luthe)の指摘がベースになっているようです。(恐らくではありますが)自律訓練法で想定されている作用機序から考えて実施をしない方が良さそうなグループや、自律訓練法を実施した結果(因果関係は不明ではあるものの)症状が悪化したグループを禁忌としたのではないでしょうか。現状、当初禁忌症として考えられていた疾患・状態の適用範囲について、日本自律訓練法学会にて見直しがすすめられています。つまり自律訓練法については、開発当初、不明点が多く禁忌という扱いにしていたものを再検証するという流れにあると言えます。

自律訓練法が開発された時代と比較し、現代は特定のアプローチの効果評価を行なう研究手法やデザインが進化しています。また、禁忌症に該当する疾患・状態について様々な知見も蓄積されています。自律訓練法の禁忌症の見直しと同時に、自律訓練法の本当の有効性についても明らかになってくるのかもしれませんね。

ちなみに、ルーテは自律訓練法の適応について、非適応症、準非適応症、禁忌症、準禁忌症の4つに分類しています。非適応症とは端的に自律訓練法を実施しても意味がないグループを指します。治療意欲がない、練習過程を観察できない、知的水準が低い、5歳以下の子ども、精神病の急性期状態などが非適応症としてまとめられています。準非適応症とは、他に効果を期待できる治療法が存在しており、自律訓練法を併用しても害はないグループです。禁忌症は上記の通り。準禁忌症グループは実施に注意が必要なグループとしてまとめられています。 参考文献 |

長らくリラックス~自律訓練法と説明をしてきましたが、いよいよ自律訓練法の実際について解説をしていきましょう!自律訓練法は名前の通りトレーニングです。ポイントを押さえて効率よくリラクゼーション法を身につけましょう!自律訓練法を行なううえでのポイントは以下の2つです!

『リラックスしなきゃ!』

そんな風に一生懸命に取り組むほどに空回りしてしまい、思うような効果が得られないことは多々あります。リラックスするために練習しているのに、リラックスしなきゃと気持ちが焦ってしまい、こころが緊張状態になってしまう…。そんな本末転倒な結果になることも。大切なのは、頑張りすぎないこと!“なんとなく”、“ぼんやり”とリラックスしているような感覚を大切にしましょう(言うは易く行うは難しではあります…ただしこの感覚を身につけることが最終目標でもあります)。

通常、自律訓練法は7つの公式(と呼ばれる各種メソッド)を段階的に習得していきます。種々のトレーニングと同様、公式を習得するまでの期間や、効果を実感するまでのペースは人によって様々。周りと比較したりして、うまくできない、と焦ってしまうのは逆効果。ご自身のペースでコツコツ続けていきましょう!気軽に、気楽に、気長に、取り組んでいただくのがちょうど良いのかもしれません。

初めのうちは周囲からの刺激が少ない、できるだけ静かな場所で行うことをおすすめします!椅子に座る、横になる、寝転ぶなどなど。ご自身が1番ゆったりくつろげるような姿勢をとりましょう。その際、腕時計やアクセサリー、ベルトなど、からだを締め付けるものはできるだけ取り外しておくのがコツです。

準備は整いましたか?それでは自律訓練法の流れを説明していきましょう!自律訓練法は基本的に下記の流れで実施します。

| 背景公式(安静練習) | 『気持ちが落ち着いている』 |

| 第1公式(重感) | 『腕・脚が重い』 |

| 第2公式(温感) | 『腕・脚が温かい』 |

| 第3公式(心臓調整) | 『心臓が規則正しく打っている』 |

| 第4公式(呼吸調整) | 『楽に呼吸をしている』 |

| 第5公式(腹部温感) | 『おなかが温かい』 |

| 第6公式(額涼感) | 『額が涼しい』 |

背景公式と呼ばれる基本メソッドに加えて、各種公式にて、からだのいろいろな部分に対して暗示をかけていくことでリラックスした状態を作り出すのです。

自律訓練法を行うと、個人差はあるものの、からだとこころを意図的にリラックスさせている状態(=副交感神経を活性化させている状態)になります。就寝前であればこのリラックス状態はゆったりとした休息を生み出し、質の高い睡眠を提供してくれますが、日中の場合そうはいきませんよね。

| 例えば、大切なプレゼンの前、気持ちを落ち着かせるために自律訓練法を行ったとします。 せっかくリラックスできても、そのままの弛緩した状態では、頭は働かないし、眠気もあるしで、会議で本領発揮することは難しそうです。 パフォーマンス向上を図るために自律訓練法を行ったはずなのに、これでは元も子もありません。先ほどの逆U字仮説理論ですね。 |

そこで必要なのは、リラックスした後に通常モードの自分に戻すことです。闘争―逃走モードから、一旦完全休息モードに振り切ったスイッチを中心に戻すようなイメージです。スイッチを中心に戻すためのメソッドが3.消去動作です。具体的には、手をぐーぱーとしたり伸びをしたりして、完全休息モードのゆるんだ感覚から、もともとの感覚を取り戻していきます。通常モードに戻るまでの時間も人それぞれ。初めのうちはじっくりと時間をかけて行なうと安心かもしれません。寝る前は、もうそのあとやることもないわけですから、消去動作をせずにそのまま寝落ちしてしまうのも良いでしょう。

リラックス法に関する若丸の豆知識!

緊張状態をリラックス状態に持ち込むために、からだへアプローチする方法は自律訓練法以外にもたくさんあります。その中でもポピュラーなものが、呼吸法、漸進的筋弛緩法(ぜんしんてききんしかんほう)です。 呼吸法は、緊張状態(交感神経が優位となって闘争―逃走モードになっている状態)のため乱れている脈拍を落ち着かせるために、呼吸を整えるというアプローチです。緊張しているときに深呼吸って一度は試したことあると思うんですが、非常に身近で手軽な手法ですよね。

ややユニークなメカニズムを狙うのが漸進的筋弛緩法。これは、全身の各筋肉に対し、敢えて力を込めることで一時的に緊張状態を作り出し、そのあと力を抜くことでゆるんだ状態を意図的に作り出すというアプローチです。ゆるんだ状態を作り出すという目的は共通していますが、敢えて力を込めて弛緩させるという方法が、自律訓練法と漸進的筋弛緩法の違いです。 【参考】第2章 心のケア 各論|文部科学省(呼吸法、漸進的筋弛緩法、瞑想法など色々なリラクセーション法が紹介されています) |

自律訓練法って1日にどのくらい、どれくらい、何回やるといいの?

自律訓練法の頻度としては、1日に3回程度行うと良いとされていますね。私は、仕事の休憩時間、就寝前、あとは通勤の満員電車で取り入れています。1回の実施につき5~15分程度を目安に行ってみましょう!

自律訓練法ってどこでやればいいの?

初めのうちは、できるだけご自身のからだやこころに意識を向けやすいように、静かな環境で行うことをお勧めします!慣れてきて感覚を身につければ、それ以外の場所でも実施可能になります。

自律訓練法ってどんな応用の仕方があるの?

自律訓練法の上手な使い方として例えば…パニック障害でお困りの方にとってポピュラーである『電車に乗るのが不安』というお困りごと(専門的には予期不安、広場恐怖と呼ばれる症状です)。自律訓練法を習得しておけば、電車の中で、ある程度のリラックス状態を作り出すことができるんです。

*認知行動療法(CBT)と呼ばれる心理療法にて頻繁に活用されるテクニックです

関連項目:認知行動療法とは?認知再構成法と行動活性化【精神科医監修✕公認心理師解説】

不安・緊張を適切にコントロールしてパフォーマンスを高めるという点においては、スポーツにおけるメンタルトレーニングとしての活用という研究報告もされていますし、不安・緊張の高い看護職を対象に、リラクゼーショントレーニングとして導入されているという報告もあります。睡眠の質の向上(慢性的な睡眠障害や悪夢の改善)といったエビデンスもいくつかあるようです。

自律訓練法を学ぶには何を参考にするとよいの?

自律訓練法に興味がある。もう少し詳しく学んでみたい。自律訓練法に関する本を探してみると、とにかくたくさんあってどれが学びやすい本かなかなかわからないんですよね…。資料の紹介をしておきますね!

自律神経を整える自律訓練法:一日10分で出来る〈標準練習〉

佐々木雄二先生による自律訓練法の解説本です。

標準公式の解説に加え、環境・姿勢作りのコツについてもわかりやすくまとめられています。

DVD版 自律訓練法の実際

同じく佐々木雄二先生が監修された自律訓練法の動画教材です。

自律訓練法の実際を目で見て理解するのにおすすめの資料です。

自律訓練法を身につけさえすれば、あとは、ご自身のアイデア、工夫次第で様々な応用が可能! 私は今度、ネイルの爪やすりで試してみようと思っています!(あの感覚苦手なんですよ…わかります?) あなたはどんな場面で活用しますか? |

【監修】 本山真(精神科医師・宮原メンタルクリニック院長・日本医師会認定産業医)

【執筆】 若丸(公認心理師・臨床心理士・健康経営アドバイザー) 心理系大学院修了後、主に医療機関で活動してきました。メンタルヘルスを維持するためには『より』日常的なアプローチが必要だと実感し、身近に感じられるメンタルヘルスプログラムの開発に取り組んでいます。 今回取り上げた自律訓練法は日常に取り入れやすいリラクゼーションだと実感しています。ブログ内で触れましたが、自律訓練法には危険性や禁忌症があるのも事実。専門家のサポートのもと練習してみるのが安心かもしれません。 |