2026年1月30日

初回カウンセリングをご希望の方はこちら

オンラインカウンセリングログイン

資料ダウンロード

タグ : ふ~みん(公認心理師) , メンタル不調・精神疾患解説

2025年8月22日

試験勉強や仕事、毎日の家事、そういえば友人に連絡するって言ったなぁ…と、やらなければいけないことは日常にあふれています。だけどやる気が出ない!なんてこと、皆さん経験があるでしょう。好きなことや興味のあることならまだしも、嫌いなことや必要に迫られているだけのことだと余計にそう感じてしまうと思います。先延ばし、後回しにしても問題ないことなら焦らず少し休憩してから、あるいは日を改めて取りかかれば良いのですし、代わりがきく物事でしたら他の人に頼んでしまっても良いかもしれないですね。

もしかしたら某CMのように自分のスイッチを探している人もいるかもしれません。

このやる気が出ない状態の原因は何なのでしょう?

今回は「やる気が出ない」というときに考えられる疾患や心理状態をみていきたいと思います。

メンタルヘルス情報配信中!友だち登録どうぞ!

まず初めに…「やる気」と聞くと何だか活気あふれる素晴らしい様子をイメージしませんか?そもそも目に見えない「やる気」とは具体的にどのようなものなのかを調べてみると「物事を行おうとする気持ち、欲求」「進んで物事を成し遂げようとする気持ち、欲求」とあり、気持ちや欲求に関わる前向きなものであることが分かりました。

同様の意味で使われる「モチベーション」という言葉もありますが、モチベーションは気持ちそのものよりも行動を起こす理由、動機づけという意味合いが強いとされています。

ですから、モチベーションによってやる気が起こる、と考えるのが分かりやすいかもしれないですね(関連項目:精神科医監修:やる気の科学『動機づけと自己決定理論』)。

やる気や元気が出ないとき、つまり前向きになれないとき、もしかしたら精神的な病にかかってしまったかもしれないと不安を感じる人もいるかもしれません。症状をインターネット上で検索すると適応障害やうつ病などという結果が出る可能性も大いにあります。しかし、素人判断でそのような病気なのだと決めつけてしまわないよう、注意が必要です。というのも、やる気が出なくなるのは精神的な不調だけではないからです。

例えば、甲状腺ホルモンという代謝をつかさどるホルモンの分泌が低下する「甲状腺機能低下症」では、甲状腺ホルモンが低下することで体内の新陳代謝が低下し、筋肉のエネルギー生産量が減少するために疲労感が生じ、やる気がなくなります。また、神経伝達物質のバランスが崩れると、気分が沈んだりうつ病のような症状が現れたりすることがあります。「糖尿病」で血糖値がうまく管理されず、体内の細胞がエネルギーを十分に得られない場合も疲れやすくなりやる気が出なくなります。「貧血」や「鉄欠乏」、ミネラルや亜鉛の不足などの「栄養不足」でも脳や身体の働きが鈍くなり、やる気の低下を引き起こします(こちらもどうぞ:栄養がメンタルを安定させる?【栄養精神医学】食事とメンタルの深い関係)。

運動や長距離移動などによって身体が疲れ、休息を欲するためにやる気がなくなることもあると思います。十分な睡眠と栄養を摂り、翌日元気な状態に戻っていれば単純な疲労と考えられますが、休んでもぐっすり眠ってもなくならない慢性的な疲労感が6カ月以上継続し、意欲や集中力の低下、頭痛、肩こりなどの症状も併存する場合は、「慢性疲労症候群」を疑った方が良いかもしれません。原因は明らかにはなっていませんが、内科的な疾患の1つです。

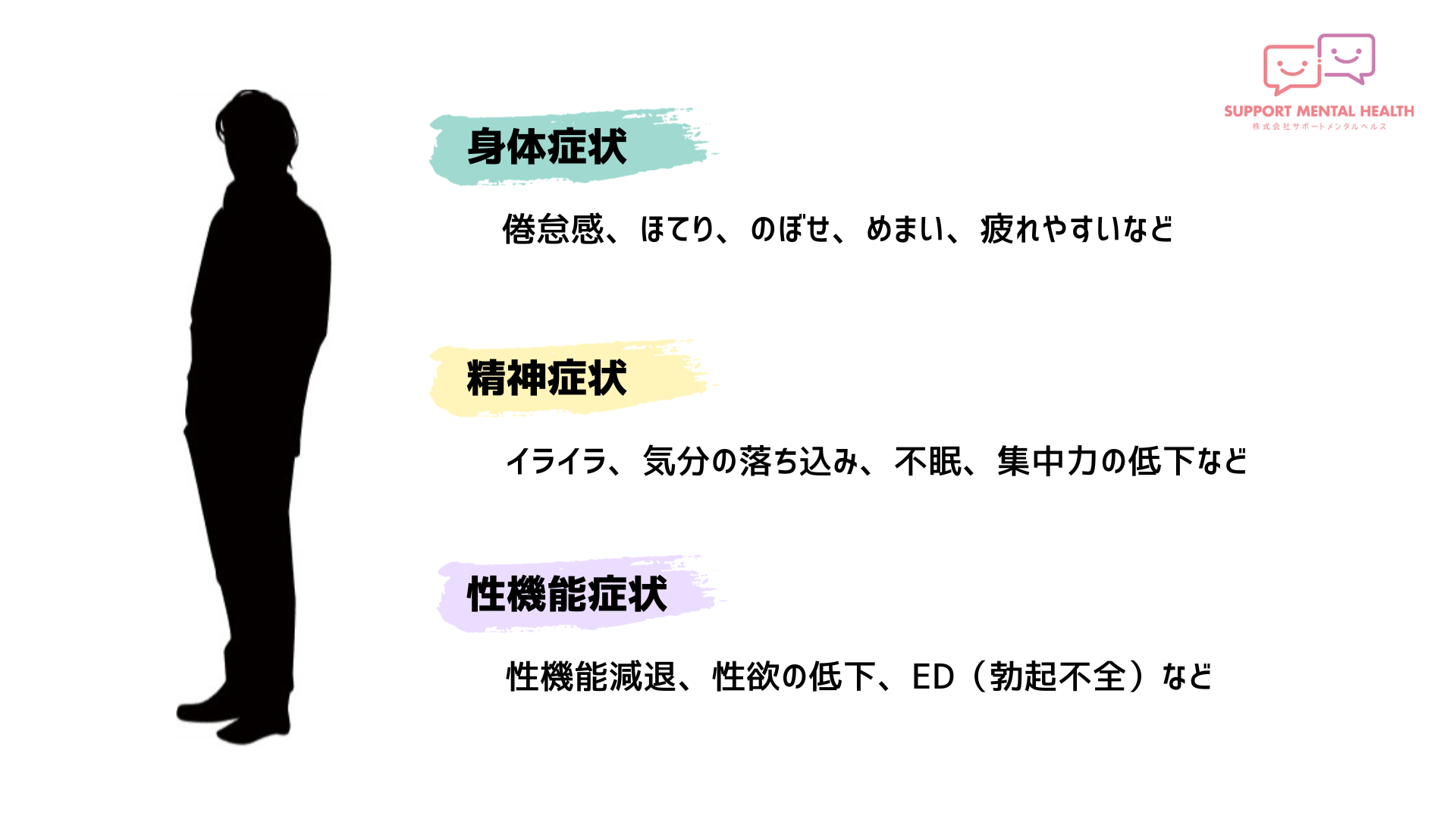

一般的にも知られている「燃え尽き症候群」や「更年期障害」も症状としてやる気が出なくなることで有名です。燃え尽き症候群はそれまで一生懸命取り組んだり努力をしたりしてきたのに成果が得られなかった場合や、大きな目標を達成したことで今後は何を目指していけば良いのかが分からなくなり無気力になるものです。長年の介護が終わりを迎えたときや子どもが自立し子育てが一段落したときなどに感じるという話はよく耳にしますよね。

また、更年期障害、過大なストレスや睡眠不足などに起因する自律神経の乱れは心身に不調をきたしやすく、やる気にも影響しますし、それらによってうつ病を発症する心配もあります。更年期障害は閉経に伴うホルモンバランスの乱れによるものが多く、従来女性特有のものだと考えられていましたが、近年では男性にも同様の症状が出現することが知られるようになってきました(参考:精神科医監修|男性とライフサイクルとメンタルヘルスとーリスクの高いメンタル不調ー)。

こういった内科的な要因が排除されたにも関わらずやる気が出ない状態が続く場合には、精神面の不調が考えられます。それらに関連のある疾患について、少しみてみましょう。

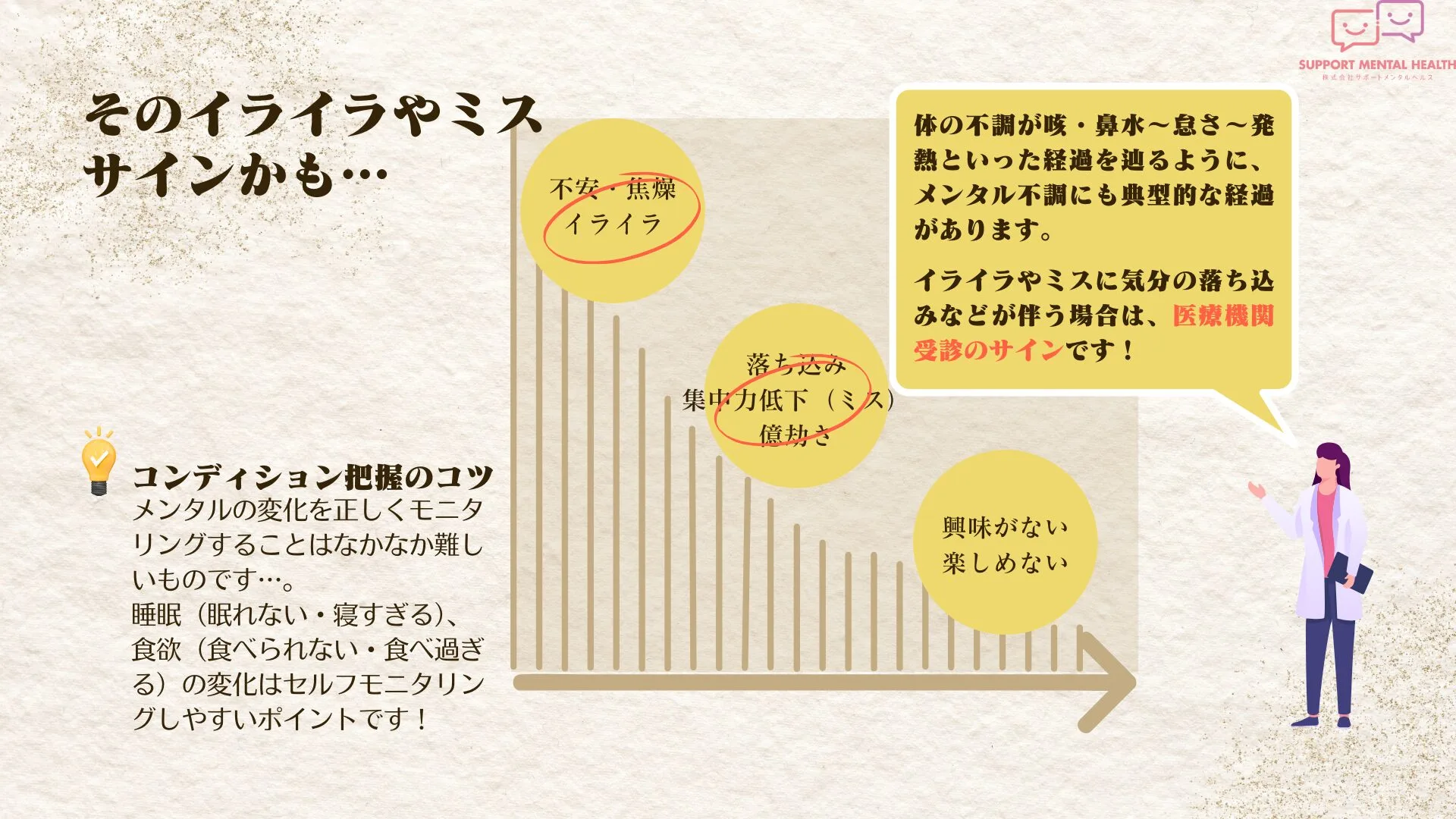

「適応障害」ではストレスによるイライラ、やる気の消失、不安の他、腹痛や腰痛などの体調不良が現れます。就職、結婚、新居への引っ越しなど客観的にはおめでたいとされるような出来事でも適応障害のストレス因になり得ます。要因が明らかなのであればそれとうまく付き合う方法を考えますが、多方面に関して興味がなくなったりやる気が出なくなったりする場合はうつ病を視野に入れ、治療方法や相談先を検討した方が良いかもしれません。

その「うつ病」とは、気持ちの落ち込んだ状態やイライラ、不安が継続し、日常生活に支障をきたすものです。うつ病になると、生理的欲求が満たされたときに気力を起こしたり、活動性を高めたりしてくれるドーパミンという神経伝達物質が低下している可能性が考えられます。そのため、これまで興味をもって行っていた趣味や好きだったものに対しても楽しみや意欲を感じなくなるのです。うつ病だけではなく、うつと躁の状態が交互に出現すると言われる双極性障害のうつ状態にある場合も同様です。

また、高齢化が進んだ現代では、認知症と診断される人も増えています。物事を忘れてしまう、思い出せないといった認知機能の低下に加え、気分の落ち込みや感情の起伏の激しさ、無気力感が症状として現れる場合もあり、別の症状の有無や同居家族からの評価等を総合して状態を見極める必要があります。他に、統合失調症や新型コロナウイルス後遺症などでも意欲低下が認められています。

このように、やる気が出ないときには様々な原因が隠れていることがあります。病気であれば早期発見、早期治療が功を奏する場合もありますので、心配な症状があれば医師や専門家に相談してみると良いでしょう。

【執筆】 ふ~みん(公認心理師) |