2026年1月30日

初回カウンセリングをご希望の方はこちら

オンラインカウンセリングログイン

資料ダウンロード

タグ : ぶち(公認心理師・臨床心理士) , メンタルヘルス

2025年8月29日

目次

なんとなく身体が怠い、眠れない、めまいがする──。こうした不調に悩まされながらも、病院で検査を受けても原因が特定できない。そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。このように、原因が明らかにならない身体の不調のことを「不定愁訴(ふていしゅうそ)」と呼びます。

今回は、不定愁訴についての基礎知識と、症状緩和に向けて日常生活で取り組める具体策をお届けします(こちらもどうぞ:原因不明の痛み!?身体表現性障害(身体症状症及び関連症群)を精神科医が解説)。

メンタルヘルス情報配信中!友だち登録どうぞ!

厚生労働省の「こころの耳」によれば、不定愁訴とは以下のように定義されています:

身体の状態について、何となく体調が悪いという感覚や様々な自覚症状を訴え、検査をしても原因となる病気が見つからない場合を指します。 (出典:https://kokoro.mhlw.go.jp/glossaries/word-1681/)

具体的な症状としては、身体のだるさ、頭重感、目の奥の痛み、疲労感、不眠、めまいなどが挙げられます。また、これらの身体症状に加え、不安感やイライラといった精神的な不調が同時に見られることも少なくありません。

まず取り組みたいのは、睡眠・食事・運動といった生活習慣の見直しです。自律神経は生活リズムに強く影響されるため、改善における基本かつ重要な要素となります。

平日だけでなく休日も一定の時間に起床・就寝することで、体内リズムが整い、心身ともに安定しやすくなります。睡眠時間だけでなく、起きる時間・眠る時間の“規則性”がポイントです。

朝食を抜いたり、夜遅くに重い食事を摂ることは、体への負担となります。決まった時間にバランスよく食べることを意識しましょう。特に、ビタミンB群や鉄分、オメガ3脂肪酸などはメンタルに関与する栄養素として知られています(参考:栄養がメンタルを安定させる?【栄養精神医学】食事とメンタルの深い関係)。

長時間のデスクワークや運動不足は血流の悪化や筋力低下を引き起こし、結果として倦怠感や頭痛を招くことも。ウォーキングやストレッチなど、日常生活に無理なく取り入れられる運動から始めましょう。通勤時に階段を使う、ひと駅分歩くなど、負担の少ない方法も効果的です(参考:【精神科医監修】運動がメンタルヘルスに及ぼす効果ー健康経営®の活用例ー)。

ストレスの蓄積は自律神経やホルモンバランスに影響し、身体の不調として現れます。職場や家庭でのストレスが原因となっている場合には、話せる人に相談する、支援制度を利用するなど、環境調整を図ることが大切です。

身体の症状が長引き、生活習慣を整えても改善しない場合には、うつ病や不安障害など精神疾患の可能性も視野に入れる必要があります。心療内科や精神科での相談は早期対応に役立ちます。「内科では異常なし」と言われた段階で、一歩踏み込んだ受診も選択肢に加えてください。

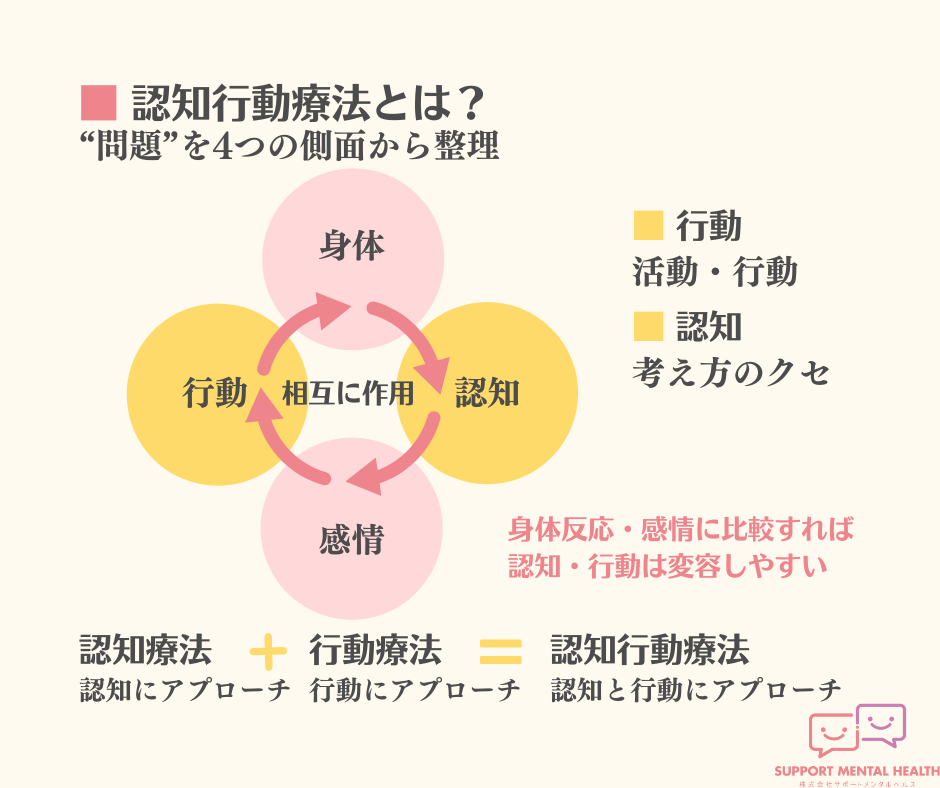

自覚症状が強く、医学的に原因が見つからない不調に対しては、認知行動療法(CBT)が有効とされています。特に「心気症」と呼ばれる状態──些細な不調を深刻に捉え、繰り返し不安を抱いてしまうケース──では、CBTが効果を上げています。 (参考:https://kokoro.mhlw.go.jp/glossaries/word-1595/)

CBTでは、不調を「完全になくす」ことよりも、「その不調への捉え方を変える」ことに焦点を当てます。たとえば:

こうした思考の柔軟性が、不定愁訴の“悪循環”を断ち切る糸口になります。

「今日は眠れた」「昨日より少し楽」といった小さな変化を捉えることは、回復のサインに気づく力を育てます。ポジティブな面に意識を向けることで、症状への過度な集中を避け、自分自身に優しくなることができます。

参考文献

【監修】 本山真(精神保健指定医/日本医師会認定産業医) 東京大学医学部卒業後、精神科病院、精神科クリニックにおける勤務を経て、2008年埼玉県さいたま市に宮原メンタルクリニックを開院。メンタルヘルスサービスのアクセシビリティを改善するために2019年株式会社サポートメンタルヘルス設立。 【執筆】 ぶち(臨床心理士・公認心理師) 不定愁訴は、身体と心の両面にまたがる複雑な問題ですが、生活習慣の見直しや心理的アプローチによって改善が期待できるものです。 「原因がない」とされることに戸惑いを感じたときこそ、自分の生活や思考に優しく目を向けてみることが、最初の一歩になるかもしれません。 |