2026年1月2日

初回カウンセリングをご希望の方はこちら

オンラインカウンセリングログイン

資料ダウンロード

タグ : ぶち(公認心理師・臨床心理士) , 認知行動療法・認知バイアス

2023年7月28日

最終更新日 2024年8月2日

目次

みなさんは「ストレスが溜まっているなぁ」と気づく指標はありますか?

自分のストレスに気づくことはできていますか?

職場や学校で知らず知らずのうちに気を張っていて無理していたり、家でも気が休まらないことがあったりと、ストレスはいつの間にか蓄積しているものです…。そんな状態が続くと、身体や心に不調が出ることもあります。不調になることを防ぐには、ストレスの発散方法を持っていることが大切です。

今回は、ストレスによって不調になる仕組みと、その発散方法を紹介します。

専門職によるLINE友だち限定無料セミナー開催中!友だち登録どうぞ!

そもそもストレスとはどういうものかご存じでしょうか。

【ストレスの心理学】臨床心理士が認知的評価理論をわかりやすく解説 | 株式会社サポートメンタルヘルス (support-mental-health.co.jp)

こちらも参考にしていただければと思いますが、簡単に説明していきます。

“ストレス”とは以下のような流れで生じるものです。

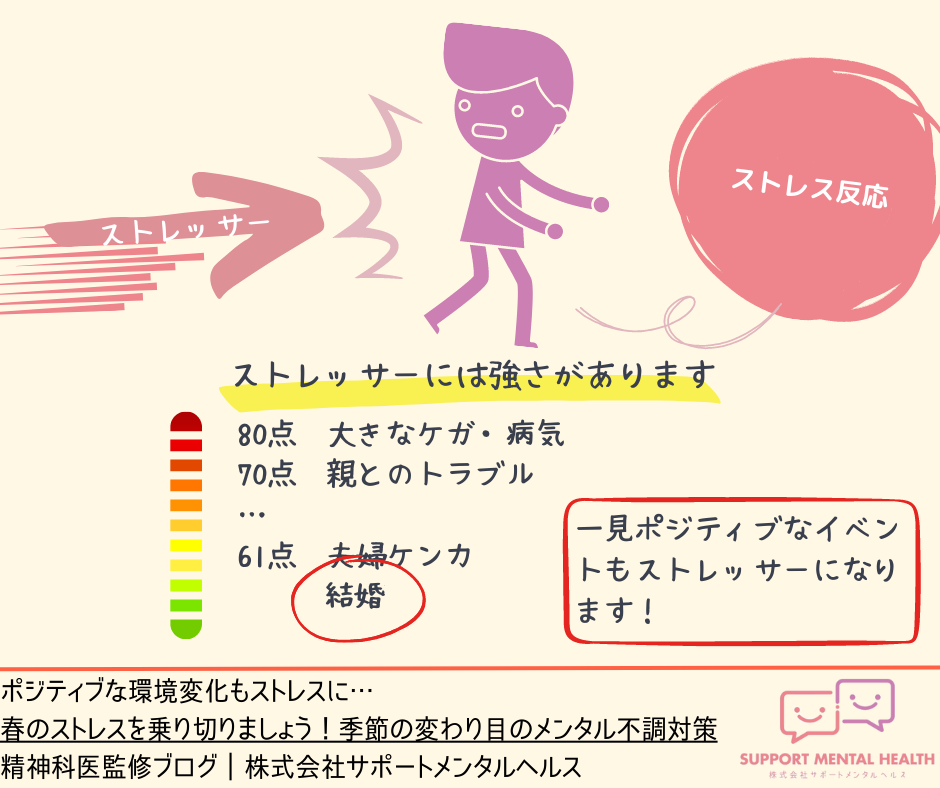

| ①ストレッサー→②認知的評価(ネガティブな評価)→③ストレス反応(心身の不調)

|

それぞれを少し詳しく説明します。

①ストレッサー

ストレッサーとは、ストレスの原因となるもののことを言います。ストレスの原因は様々で、暑さや寒さなどの環境的なものから、職場や学校での人間関係やたくさんの仕事や課題などの心理・社会的なものまで含まれます。みなさんが“ストレス”と呼ぶのは心理・社会的なものが多いのではないでしょうか。

【参考】春のストレスを乗り切りましょう!季節の変わり目のメンタル不調対策

②認知的評価

認知的評価とは、①のストレッサーをどのように評価するかということです。そもそもストレッサーには①で挙げたようなネガティブなものだけではなく、仕事で評価されるといった客観的にはポジティブに見えるストレッサーも含まれます。ポジティブなストレッサーでも、ネガティブなストレッサーでも、それを良いものと評価するのか、悪いものと評価するのかで③のストレス反応は異なってくるのです。

【参考】

例えば、上司との関係が上手くいかないとき…「自分とは何かが合わないのだろう、気にせず仕事だけやって行こう!」と考える人は、そこまで悪いストレッサーとは捉えていないかもしれません。そのため、心身の不調には繋がらずに済むこともあります。しかし、「自分が何かしてしまったのだろうか、仕事に支障が出たらどうしよう…」と考える人は、上司との関係を悪いストレッサーと捉えており、悩んだり、気になっていつもの調子で仕事ができなくなるかもしれません。

③ストレス反応

②の認知的評価でストレッサーに対して悪いものだと評価をすると…

といったストレス反応、つまり心身の不調が生じます。

①のストレッサーで挙げた中でも、暑さなどの環境的なストレッサーはエアコンをつけたり、涼しい場所に行ったりすることで対処することができます。しかし、上司との関係が上手くいかない、友人と喧嘩をしてしまったなど、心理・社会的なストレッサーは対処するのが難しいこともあると思います。

対処が難しいストレッサーに直面したとき重要なのがストレスコーピングです。ストレスコーピングは大きく「問題焦点型」と「情動焦点型」に分かれます。

問題焦点型コーピング

問題そのものを変化させたり、自分の考えや気持ちを変えようとするのが問題焦点型コーピングです。

例えば上司との関係が上手くいかないとき… 「上に掛け合って上司に異動してもらう/自分が異動する」 「仕事上の付き合いだけだと割り切る」 など、先ほど説明した①ストレッサー自体をなくしたり、②認知的評価をポジティブな方向へ切り替えたりするのが問題焦点型コーピングに当たります。 |

これらの方法は、長期的に見てストレッサーを小さくするのに有効です。特に、②認知的評価をポジティブなものに切り替えることは、今後同じようなストレッサーに直面したときにも有効になります。しかし、簡単に異動できるとは限りませんし、自分一人で考え方を変えるのはかなり大変で、ハードルが高いと感じる方もいるのではないでしょうか。

【参考】

情動焦点型コーピング

①ストレッサーに直面し、気持ちがモヤっとしたり、悩んだりとネガティブな②認知的評価をすることはたくさんあるかと思います。その気持ちを一旦置いておいて、別のことをして気分転換したり、ネガティブな考えや気持ち・感情を何かで発散するのが情動焦点型コーピングです。

こちらは比較的一人でも取り組みやすく、数を増やしていくことで対処できなかった気持ちを対処できるものを見つけることもできます。また、大きなストレス反応が出てしまう前に取り組めると、心身の不調に繋がりにくくなると思います。

実際、この方法は問題自体に対処することは難しいため、その場しのぎ感はあるかもしれません…。しかし、まずはネガティブな気持ち・感情を小さくすることで、問題に向き合う力を取り戻すことに繋がると思います。

では、ネガティブな気持ち・感情を小さくするためのストレス発散方法にはどのような方法があるのか、メリット・デメリットも含めて紹介していきます。

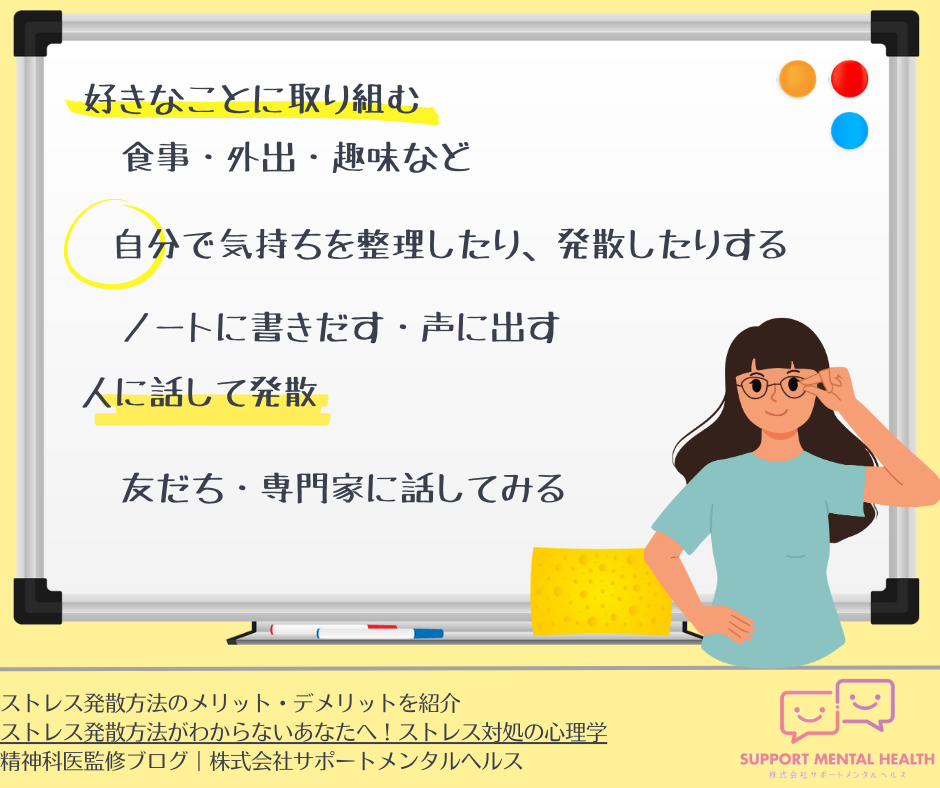

取り組みやすいものを挙げると…

「美味しいものを食べる」

「好きな音楽を聴く」

「楽しい場所に出かける」

などです。みなさんにとって好きなことに取り組むことで、気分を上げることができると思います。

また…

「ノートに思いや考えを書きだす」

「気持ちを声に出してみる」

など、自分で気持ちを整理したり、発散したりする方法もあります。しかしこの方法は、考えがネガティブな方向に行ってしまうこともあるため注意が必要です。

より効果的なのは…

「友人に気持ちを聞いてもらう」

「専門機関で話を聞いてもらう」

など、“人に話して発散”することです。

友人に話すことで関係が悪くなるのではないか、そもそも人と関わることが苦手、コロナ禍の影響で人と会う機会が少なくなっている…などハードルを感じる方も多いかもしれません。しかし、人に話すことで、自分がどんな気持ちなのか、どのような状態なのか振り返ることができたり、自分にはない考えを取り入れられたりすることができます。

参考文献

【解説】 ぶち 今回ご紹介した方法は、誰にでもハマるとは限りません。自分が負担なくできる方法、自分に合う方法を見つけていくことが大切です。ご紹介した方法を色々と試してみたり、自分でも探したりして、コーピングの数を増やしていきましょう!

【監修】 本山真(精神科医師/精神保健指定医/日本医師会認定産業医/医療法人ラック理事長) 2002年東京大学医学部医学科卒業。2008年埼玉県さいたま市に宮原メンタルクリニック開院。2016年医療法人ラック設立、2018年には2院目となる綾瀬メンタルクリニックを開院。 |