2026年1月30日

初回カウンセリングをご希望の方はこちら

オンラインカウンセリングログイン

資料ダウンロード

タグ : かなた(公認心理師・臨床心理士) , メンタルヘルス

2025年10月31日

目次

皆さんは健康を保つためにどんなことをしていますか?近年は病気になったときにどうするか、という治療の観点のほかに、病気や怪我にならないためにはどうすればいいか、という予防の観点も重要視されています。このような病気や怪我を未然に防ぐ取り組みは一次予防と呼ばれ、会社の健康経営施策にも盛り込まれるようになっています。今回は一次予防についてお話していきたいと思います。

メンタルヘルス情報配信中!友だち登録どうぞ!

冒頭で病気や怪我を未然に防ぐのが一次予防、とお伝えしましたが,未然に防ぐとはどういうことかというと,病気や怪我になりにくい体づくりや環境調整をするということです。予防接種やバランスの取れた食事をとること,適度に運動すること,睡眠リズムを整えること,年次有給休暇の取得促進などは全て一次予防です(こちらもどうぞ:【精神科医監修】五月病は予防できる!公認心理師が解説)。

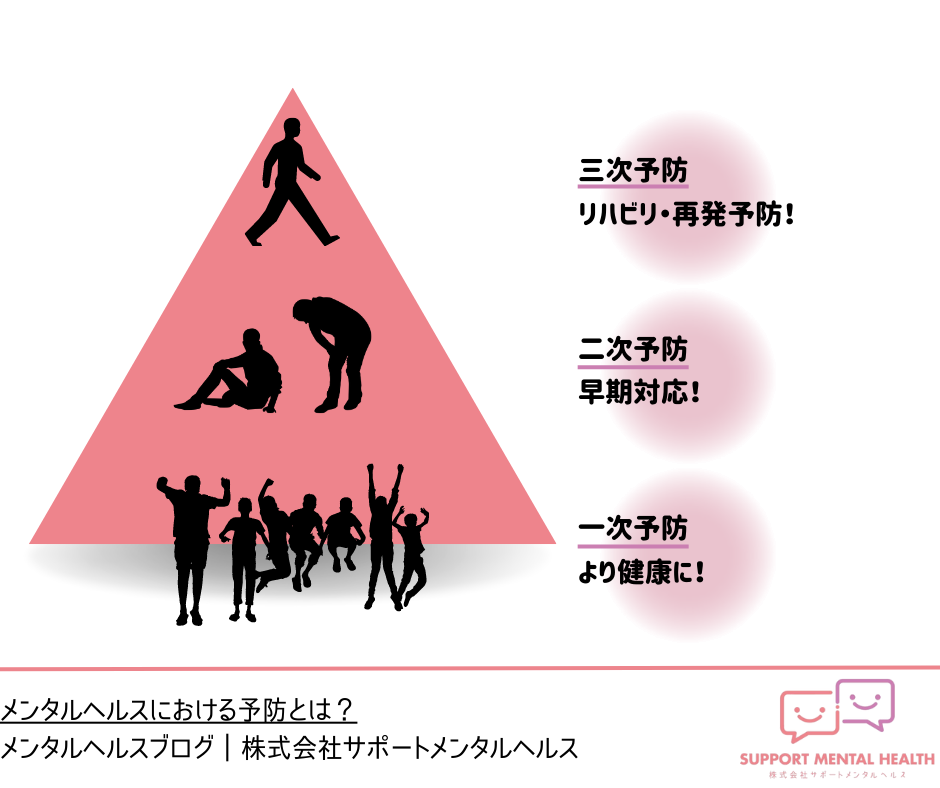

世間一般で「予防」といわれる事象の多くは一次予防に該当します。予防医学では一次予防以外にも二次予防と三次予防が存在し,一次予防から三次予防は介入する対象と時期によって分類されています。二次予防は,早期発見,早期治療を促して病が重篤化しないように行われる処置や指導が該当します。健康診断や会社の相談窓口設置が代表的です。三次予防は,治療改定において保健指導やリハビリテーションを行うことにより社会復帰を促したり,再発を防止したりする取り組みが該当します。病気になったあとに再発を防ぐ薬物治療や,メンタル不調者への職場復帰支援などが該当します。

今回なぜ二次予防や三次予防ではなく,一次予防について説明しようと思ったかというと,一次予防にはたくさんの要素が詰まっているからです!(?)まず,一次予防に力を入れられていると,総体的なコストが減ります。コストというのは,金銭的な面だけでなく,治療に使う時間や心理的な負担も含まれています。不調が防げると治療にかかる費用や時間の削減,不調改善まで先が見えない不安を感じる機会の減少など,様々な効果が期待できます。

実際に,一次予防であるストレスチェック制度を実施すると,メンタルヘルスに理解のある風土が醸成され,ストレスチェック実施以前と比較してメンタル不調者が減少するという調査結果もあったりします(関連項目:精神科産業医解説|ストレスチェックから考える中小企業のメンタルヘルス対策)。

次に,一次予防は長期的な心身の健康に寄与します。適度な運動や栄養を意識した食事,禁煙等は丈夫な体を育成し,生活習慣病にかかるリスクを減らします。つまり,健康意識や健康のための努力が蓄積されるということです!

上記のように,メリットが見込める一次予防ですが,「じゃあ継続してやればいいんだ!」と思ってもやろうとしてもなかなかできません。悲しいですが,短期的な効果に飛びつきやすいのが人間です。効果はあるけど,取り掛かるまでに時間がかかったり,なかなか継続できなかったりする難しさが一次予防にはあります。だからこそ一次予防に取り組むための工夫や考え方などをご紹介したいなと思ったのです。なお,今回は個人でできる一次予防について考えてみました。

まずは,何が出来そうかを整理してみましょう。整理する際には,できそうだなと思うことを全部書きだしてみて,そこからどんどん絞っていくといいかもしれません。書きだす際,なるべく具体的にしておくとイメージしやすいです。例えば,「運動する」だけではなく,「お風呂に入る前に◎分ストレッチをする」くらいまで具体化しておくと,実際にできそうかが検討しやすいです。

また,めんどくさいからといって全部まとめてやろうとすると,なにも継続できなかった,という結果にもなりえますので,優先順位をつけることもポイントです。優先順位の付ける際に参考にできそうな基準をまとめてみました。

書きだした内容にどのくらいモチベーションがあるのかを数値化してみましょう。例えば,「1日1食は野菜を取り入れた献立にすること」と「寝る前にスマホをみないこと」があったとします。このときに,「食事は自炊をしているから意識できそうかもしれないので50%くらいかな」「スマホはきっとみちゃうだろうから20%くらいかな」といった感じで数値化してみて,モチベーションが高い方からやってみるという方法です。

生活に支障が出る内容は生活リズムを乱す原因になるのでお勧めしません。例えば夜勤もあって睡眠リズムを均等にするのはちょっと難しそうな方もいらっしゃると思います。そういった方が無理やり睡眠リズムを整えようとした結果,仕事の時間に起きられなくなってしまっては元も子もありません。今の生活で支障がない内容を選ぶことも念頭に置きましょう。

生活の中で支障となっている(実際に支障になっていなくても,支障が高そうだと思うものでOKです。)内容を優先させるのも1つの方法です。例えば,最近の生活を見直したときに,途中で目が覚めてしまう回数が増えていたとします。そうすると,食事や運動よりも睡眠への支障度が高いと判断し,睡眠関連でできる内容を考えるという感じです。

優先順位をつける以外に「いかに継続するか」という観点もポイントです。ちょっとの手間や負担ででできて,少しずつ負荷を上げていくというのが継続の要です。私の例で恐縮ですが,私はミルクティ大好き人間でした。大好き人間がミルクティを一切飲まないようにするのは難しいので,まずは週5日だったのを週3日に減らして,その次はミルクティから野菜ジュース(糖分が含まれているもの)に置き換えました。このように少しずつ負荷を上げていくと,自身の負担も減ります。ミルクティの例以外でも,入浴しながらマッサージする,歯を磨きながらストレッチするなど,「ながら○○」で負荷を減らすこともできます。また,よく噛むために小さいスプーンで食べたり,友達と一緒にチャレンジしてモチベーション低下を防いだりなどもいいと思います!

参考文献

【執筆】 かなた(公認心理師・臨床心理士) 今回は一次予防についてご紹介しました。一次予防も貯金と一緒で,将来のためにコツコツ取り組めば取り組むほど健康な状態が維持するものだと思います。私が最近行っているのは「目的地が徒歩20分圏内だったら歩いていく」です。歩いているときに空をみたり,周囲の建物をみて新しい発見をしたり,気分転換にもなっていい感じです♪皆さんも一緒に健康を貯金しませんか?

【監修】 本山真(精神科医師/精神保健指定医/日本医師会認定産業医/医療法人ラック理事長) 2002年東京大学医学部医学科卒業。2008年埼玉県さいたま市に宮原メンタルクリニック開院。2016年医療法人ラック設立、2018年には2院目となる綾瀬メンタルクリニックを開院。 |