2026年1月30日

初回カウンセリングをご希望の方はこちら

オンラインカウンセリングログイン

資料ダウンロード

タグ : かなた(公認心理師・臨床心理士) , メンタルヘルス

2025年9月19日

目次

皆さんは、感傷に浸った経験がありますか?私は以前、中学から大学まで打ち込んでいた部活動を題材にしたアニメ映画を見に行った際に、過去の経験と重ねて「あのときはこうだったな…」と考えに耽ったことがあります。また、お仕事でミスをしてしまったときには「なんであの時できなかったんだろう…」と考えることがあります。私にとって感傷に浸ることは意識せずともよくある経験なのですが、ふと、「なんで感傷に浸るんだろう?…感傷に浸ることで心身に影響ってあるのかな?」と気になったので、今回はなぜ感傷に浸るのかについてまとめてみました。

メンタルヘルス情報配信中!友だち登録どうぞ!

感傷に浸ることについて考える前に、実際に感傷に浸る場面にはどんな場面があるか振り返ってみました。例を挙げるとすると、夜の帰り道しんとした道路を一人で歩いているときや、懐かしの場所へ久しぶりに訪れたとき、力を入れていた仕事をやりきったとき、映画を見て自分を重ねたとき、ノスタルジックな音楽を聴いたとき、恋人と別れたときなどでしょうか。

前述したどの場面も世間一般でいう「感傷に浸る」場面ですが、場面場面で感情は異なります。前述した場面で考えてみると、一人で歩いているときは孤独感が強いかもしれないし、仕事をやり切ったときは達成感と、もう終わりかあ…というちょっぴりの寂しさが入り混じっているかもしれません。恋人と別れれば寂しい気持ちでいっぱいかもしれません。このように感傷に浸る場面の感情は複雑で、個人差があるものです。

人が感傷に浸るのは、感傷に浸ることが感情調節の役割を果たすからです。感情調節は人が日常生活を送るために欠かせない機能です。例えば、冒頭に私が実際に経験した例で考えてみると…仕事でミスをしてしまい、落ち込んだとします。この時の状況について振り返り、次はミスしないようにこうしよう!と考えや気持ちを切り替えることは感情調整です。

感情の制御やプロセスに関する理論をまとめたものに、感情調節モデルというものがあります。Grossによって提唱された感情調節モデルでは、感情調節は5段階あるとされています。分かりやすいように、人混みが苦手で人混みの中にいるとイライラ・しんどいといった気持ちになる状況を想定して5段階を説明していきます。

1:状況の選択

感情を引き起こしやすい状況を避けたり選んだりすること

例)人混みを避ける

2:状況の修正

状況自体を変えることで、感情の影響を和らげること

例)人混みの中でイヤホンをする、はやく人混みから抜け出せるルートを選ぶなどの対処をする

3:注意の移動

注意を他のものに向けることで、感情の強さを調節すること

例)人が多い!近い!という面ではなく、目的地やこの後したいこと等、他の側面に目を向ける

4:認知的再評価

その状況のとらえ方をポジティブに変えること(関連項目:【ストレスの心理学】臨床心理士が認知的評価理論をわかりやすく解説)

例)「せまい、うるさい」という認識から、「人がたくさんいて活気があるな、安心するな」と思う

5:反応の調節

感情が表に出る方法を抑えたり、強化したりすること

例)イライラ、しんどい気持ちがでてきたらいったん落ち着く、リラックスする

感傷に浸ることは、状況に思いをはせる(注意の移動)、その時の感情を振り返り、新たな考えを得る(認知的再評価)、涙を流してすっきりする(反応の調整)など多くの段階に該当しています。

ちなみに、気持ちをリセットする瞬間、涙を流すと気持ちがすっきりすることや、悲しい音楽を聴くことでリラックスできたという経験は、感情調節と密接に関係しています。

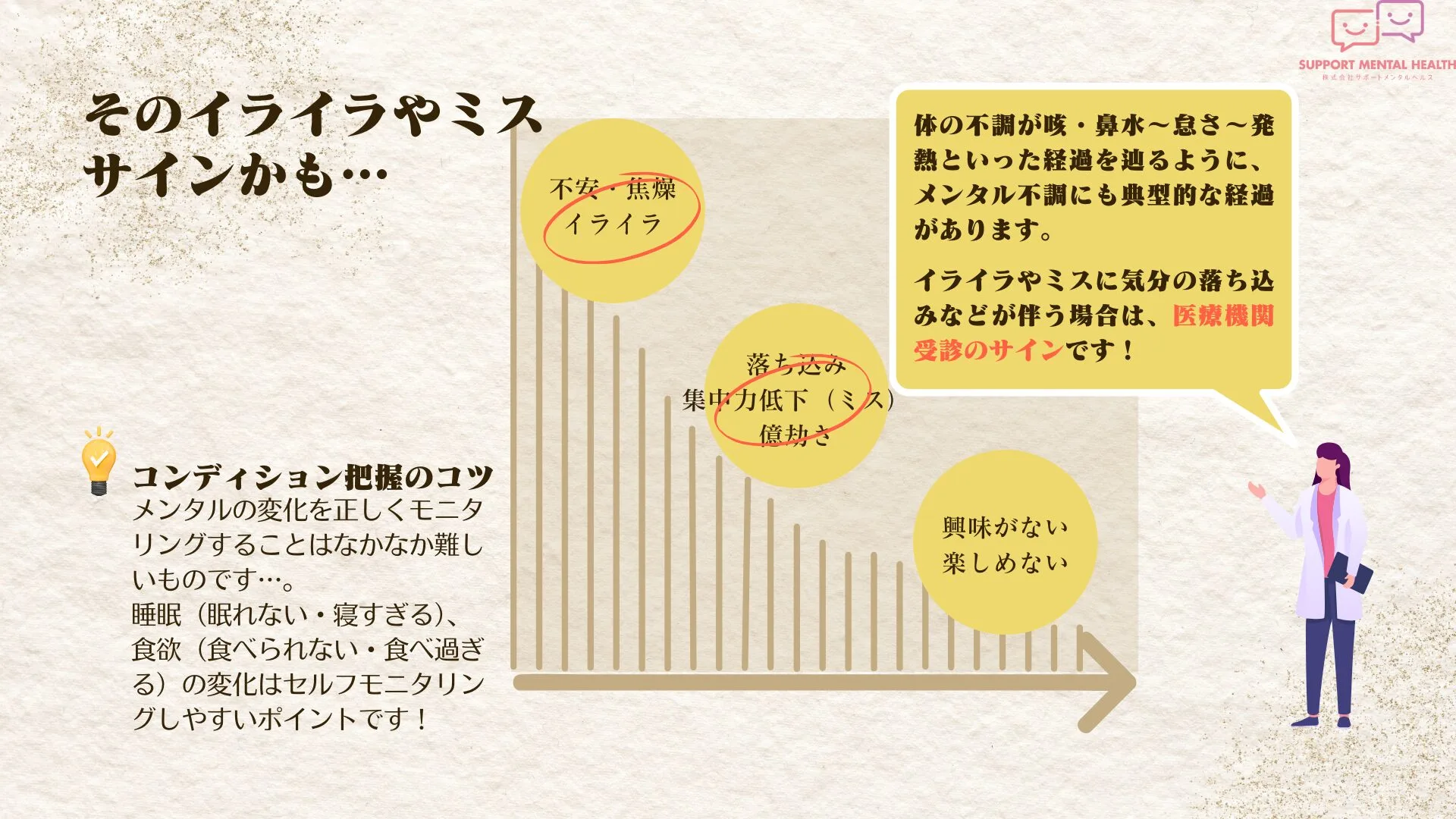

上記で説明したように、感傷に浸ることは感情調節の一環であるため、それ自体が悪いわけではありません。問題なのは、感傷に浸った結果、落ち込みやイライラなどの身体に悪影響を与える状態から抜け出せなくなってしまうことです。気持ちの切り替えがうまくいかず、気分の落ち込んだ状態が2週間以上続いている場合は、適応障害やうつ病などの可能性が考えられますので、精神科の受診をおすすめします。

感傷に浸ることは以下のような効果もあります!

・感情を整理し、浄化する

感傷に浸ることで、感情をリセットする機会になります。これはカタルシスとも呼ばれています。

カタルシスについてはこちらをご参照ください(参考:泣くとスッキリするメカニズム|公認心理師がカタルシスの意味をわかりやすく解説)!

・自己理解を深める

過去の感情や出来事を振り返ることで、自分が何を大切にしてきたかを再認識できます。

参考文献

【執筆】 かなた(公認心理師・臨床心理士) 人はずっと元気ではいられません。悲しんだり、怒ったり、いろんな感情を経て自己理解を深め、成長するものです。人間は毎日なにかしらの感情を抱いて…調節して…を繰り返している、つまり毎日成長しているということです!暗い気持ちになったときは自己理解を深めて成長しているんだ!と思うようになれるといいですね。

【監修】 本山真(精神科医師/精神保健指定医/日本医師会認定産業医/医療法人ラック理事長) 2002年東京大学医学部医学科卒業。2008年埼玉県さいたま市に宮原メンタルクリニック開院。2016年医療法人ラック設立、2018年には2院目となる綾瀬メンタルクリニックを開院。 |