2026年1月30日

初回カウンセリングをご希望の方はこちら

オンラインカウンセリングログイン

資料ダウンロード

タグ : メンタルヘルス , 俊介(公認心理師・臨床心理士)

2025年5月23日

目次

メンタルヘルス情報配信中!友だち登録どうぞ!

旅行に出かける理由は人それぞれですが、「非日常」を体験することで心が軽くなるという方は多いのではないでしょうか。日々の生活から一歩離れ、新しい景色や体験に触れることで、私たちの心はリフレッシュされます。古くは日本の湯治文化に見られるように、「旅」と「心の健康」は昔から深い関係にありました。近年では、心と身体の健康を意識した旅「メンタルヘルスツーリズム」という考え方が注目されています。

旅行は心のケアやセルフケアの一環としても有効です。忙しい日常に追われがちなビジネスパーソンにとって、自然と触れ合う時間は、自己肯定感の回復やストレスの軽減につながることがあります(関連項目:公認心理師執筆|自然セラピーとは?自然の持つリラックス効果を解説)。特に働く人にとっては、旅が「自分を取り戻す」貴重な機会となり得るのです。

「ヘルスツーリズム」とは、健康の維持・回復・増進を目的に旅行を行うスタイルを指します。

日本観光協会(2010)は、これを「自己の自由裁量時間の中で、日常生活圏を離れて、主として特定地域に滞在し、医科学的な根拠に基づく健康回復・維持・増進につながり、かつ、楽しみの要素がある非日常的な体験、あるいは異日常的な体験を行い、必ず居住地に帰ってくる活動」と定義しています。

心身の健康づくりを主目的とするこの概念は、ライフスタイルの多様化により今後ますます拡がっていくと予想されます。

小口(2015)は、ヘルスツーリズムに含まれる具体的な活動として、ウォーキング・有酸素運動等の運動療法・森林療法・温泉等の水療法・食事療法・アニマルセラピー・園芸療法・芸術療法・タラソセラピー・リラクセーション・瞑想(マインドフルネス)などをあげています(関連項目:【精神科医監修】散歩でメンタルケア!ストレス発散効果は?【ライフハック心理学#2】)。これらは一見特別なことのように感じられますが、「自然の中で深呼吸する」「美味しくて体にやさしい食事を楽しむ」など、身近な旅の中にも数多く取り入れられています。

こうした中でも、特に心の健康に焦点を当てたのが「メンタルヘルスツーリズム」です。

近年ではヨガやアロマ、スローライフを意識した宿泊体験など、より感覚的・内面的な癒しを提供するプログラムも登場しています。これらは、うつ状態や睡眠の質の低下、孤独感といった現代人の課題と向き合う上でも注目されています。

メンタルヘルスツーリズムは、以下のような効果が期待されます(小口, 2015)。

特に、職場や家庭などの日常的なストレス源から一時的に距離を取り、自由な時間を過ごすことで「自分らしさ」を取り戻すことができるとされています。また、心に余白を持たせることで、内省の時間が自然と生まれることも大きなメリットです。日々の忙しさの中では見過ごしがちな感情や本音に気づくことが、長期的なレジリエンス(心の回復力)を高める一助になります。

中小企業職員を対象とした研究(川久保・小口, 2015)をご紹介します。

この研究では、ある中小企業の職員に対して、短期的な休暇での旅行を実施したところ、旅行の前後で、一時的にポジティブ情動得点(ポジティブな気持ちをどれくらい感じたかを得点化したもの)が上昇することが示唆されています。旅行を通じて、ストレス要因となりうる環境から距離を置くことで、ポジティブな感情を抱きやすくなるのでしょう。

もう一つ、高齢者を対象とした調査(Hyun et al., 2022)をご紹介します。

実験に協力した高齢者のうち”1年間旅行をしなかった参加者”は”旅行をした参加者”よりも翌年にうつ病に罹患するリスクが高く、”うつ病に罹患している参加者”は”うつ病に罹患していない参加者”よりも旅行をしない傾向にあることが明らかになっています。また、旅行頻度が高い人ほどうつ状態のスコアが低くなりやすく、うつ状態のスコアが高い人ほど旅行する傾向が低かったのです。

鶏が先か卵が先か、旅行以外の要因によるものか、などなど更なる検討が必要ではありますが、旅行が心の健康を支える一つの手段になり得ることが示唆されています。

メンタルに不調を感じているときの旅行には注意が必要です。

うつ状態にある人が無理に旅行をすると、非日常的な刺激やスケジュールの変化に対応できず、逆に疲弊してしまうこともあります。気分が落ち込み、以前楽しめていた趣味にも興味が持てなくなるような時期には、旅行よりも静かな休養や医療的なケアが優先されるべきです。

また、気分変調症や不安障害などの症状が強い場合、旅行中に強い疲労感や孤独感を感じやすくなることもあります。無理に旅に出ることで逆に心が疲弊することもあり、旅行が“癒し”ではなく“負荷”になる可能性もあります。主治医のある方については、旅行に耐えられるコンディションであるかどうか事前に相談しておくと安心です。

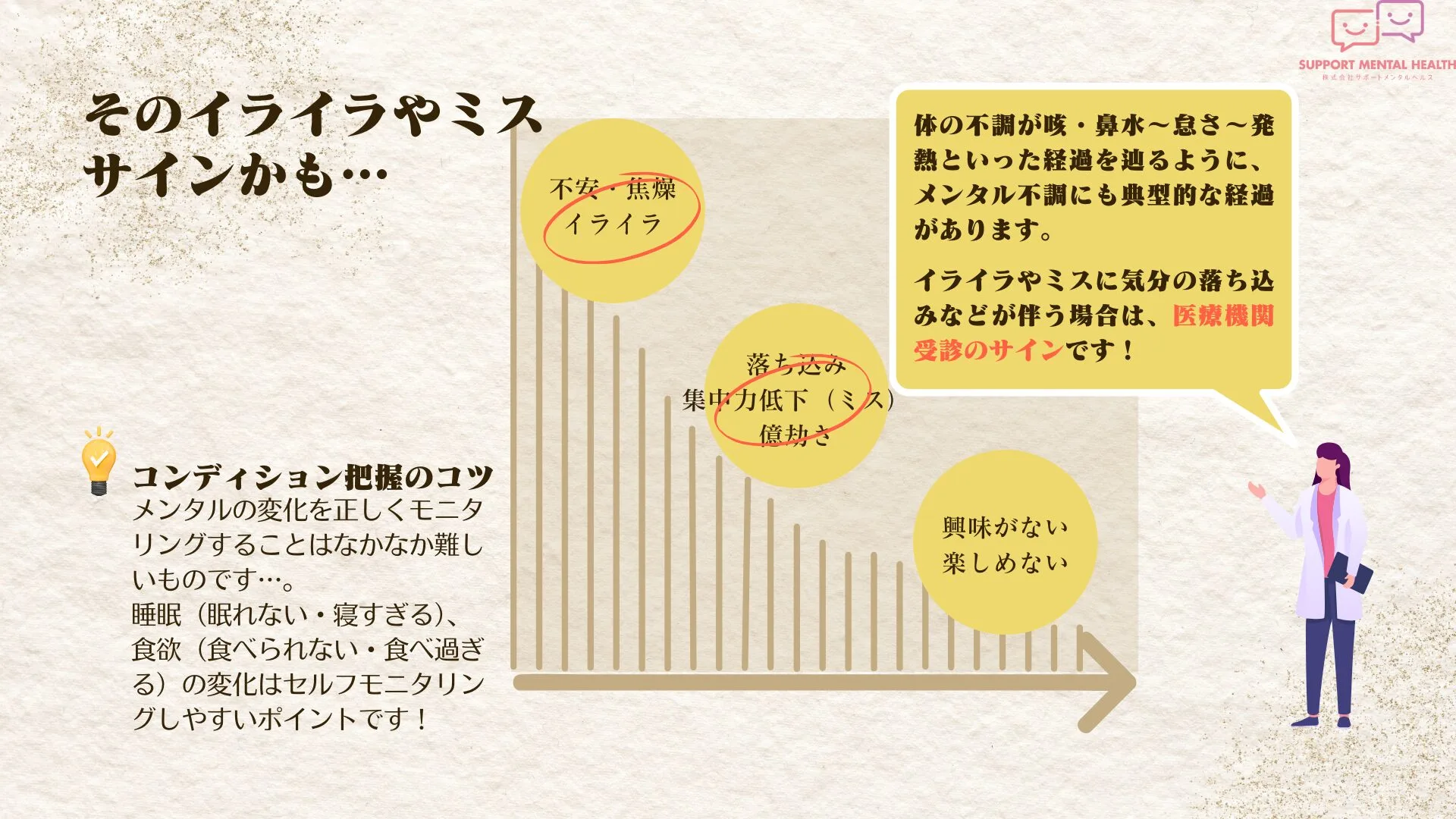

特にメンタル不調の自覚はないものの、振り返ってみれば旅行に行くと日常生活に支障が出るくらい疲弊するという方については、もしかするとメンタル不調の状態にあるのかもしれません。睡眠や食事の変化はセルフモニタリング指標としておすすめです。目安として、以前と比較して睡眠・食欲の変調が2週間~1か月続いているようであれば医療機関受診を検討してみてください。

旅行を楽しむためには、自分の心と身体の状態を正しく見極めることが重要です。例えば、以下のような工夫が有効です。

「心が喜ぶ」旅は人それぞれ。無理のない旅を自分のペースで組み立てることが、心の健康にとって大切です。

上記のように、心と身体をリフレッシュする時間を意識的に設けることが、QOL(生活の質)の向上にもつながります。

メンタルヘルスツーリズムは、うまく取り入れれば心を癒し、日常生活への活力を取り戻すための有効な手段となり得ます。

ただし、すべての人にとって万能な方法ではありません。自分の状態を理解し、必要であれば第三者のアドバイスを受けながら、心にやさしい旅を計画することが大切です。

もし現在、心の状態に不安がある場合は、医療機関での相談やカウンセリングも選択肢のひとつです。旅は無理に行くものではなく、整ったタイミングでこそ、心を支える力になります。

参考文献

【解説】 俊介(公認心理師・臨床心理士) 私は少し疲れを感じた時、日帰りや1泊で温泉にいってゆったりと過ごすことが好きで、近場の温泉に入り、たっぷりと睡眠をとることでリフレッシュしています。しかし時にはその旅で逆に疲れてしまうことも…。私も自分のこころとからだに合った旅を探していきたいです。

【監修】 本山真(株式会社サポートメンタルヘルス代表) 精神科医師、精神保健指定医、日本医師会認定産業医 東京大学医学部卒業後、精神科病院・精神科診療所における勤務を経て、埼玉県さいたま市に宮原メンタルクリニックを開院。医療法人ラック理事長として2018年東京都足立区に綾瀬メンタルクリニックを開院。2019年メンタルクリニックにおける診療から見えてくる社会課題を解決するため株式会社サポートメンタルヘルス設立。 |