2026年1月30日

初回カウンセリングをご希望の方はこちら

オンラインカウンセリングログイン

資料ダウンロード

タグ : メンタルヘルス , 俊介(公認心理師・臨床心理士)

2025年10月10日

目次

メンタルヘルスお役立ち情報配信中!友だち登録どうぞ!

―こうしたほうがいいんじゃない?

―この漫画、絶対読んだほうがいいよ!

こんな風に、人が人に何かを勧めるシーン、あなたも経験あるはず。受け取ったことも、伝えたことも、一度や二度じゃないはず。

でも、不思議と心に残るアドバイスって限られません? 「この人の言葉は、なぜかスッと入ってくる」一方で、「いくらすすめられても、ピンとこない…」なんてことも。

例えば、親子の会話を想像してみて欲しいんです。

「勉強しなさい」「こうやったら効率いいよ」

―言われた側からすれば、反発心が沸いてくることもあります(かく言う私も、まさにこの“アドバイス”で勉強嫌いが加速した一人だったり笑)。

これ一体何が違うんでしょう。

届ける言葉で、どうしてこんなにも受け取り方が変わるのか。

そんな問いを携えて、今回は“アドバイス”という不思議な存在を掘り下げていこうと思います。

ここでは、「なぜその言葉は届くのか?」を考えるための視点をいくつか紹介してみようと思います。リストを見ながら、「うんうん、これはあるかも」とか、「いや、私はそう思わないな」なんて、自分の感覚とも照らし合わせてみてください。

イメージが湧く言葉には、力があります。「もっと具体的に言ってくれたら分かるのに…」って思うこと、ありますよね。もちろん、シンプルな言葉には自由度という魅力があります。 でも、相手にちゃんと伝えたいときこそ、丁寧に、具体的に語ることの意味ってやっぱり大きいと思います。

誰の言葉か―それは、内容以上に影響力を持ちます。

「この人には言われたくない」って感覚、ありません?あなたのことがわからないからこそ、知ろうとしている、聴こうとしているという態度、リスペクトや熱意。そういうのって、ちゃんと伝わるんだと思うんですよね。

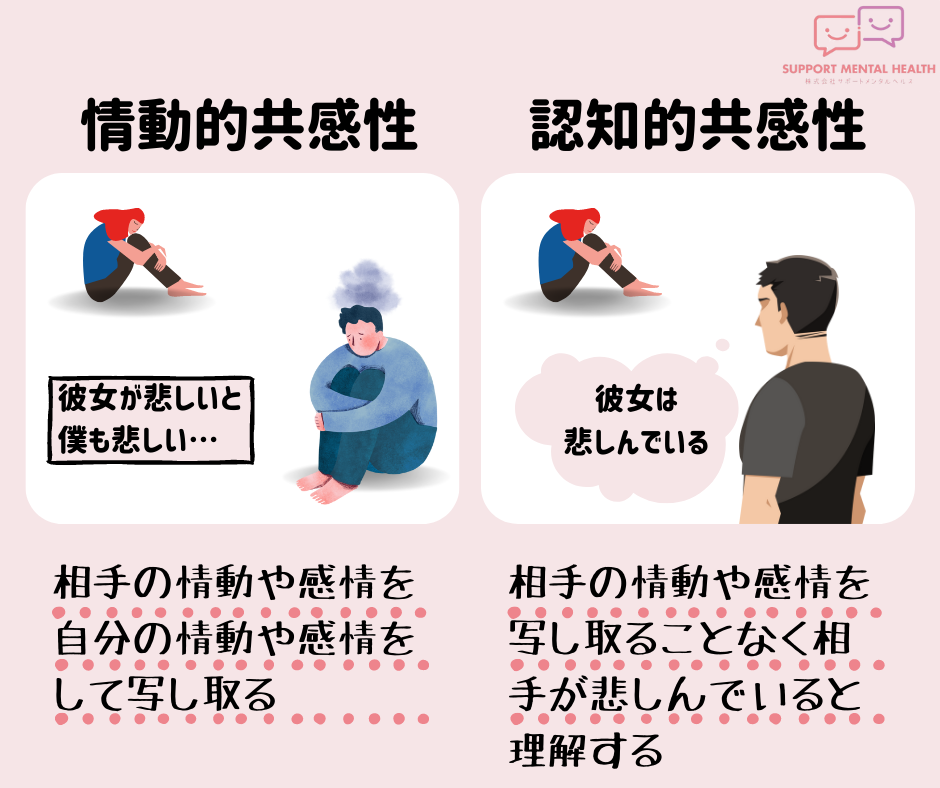

心理学者ロジャースが言うところの「共感的態度」というものです(関連項目:【共感とは?】心理学の観点から共感を理解する|精神科医監修ブログ)。

「私はあなたの言っていることを真剣に受け止めて考えている」という態度が相手に届くこと。これが大切なのかもしれないです。

ところで、そのような態度をどう相手に届ければよいのか。気になりますよね。暫定的な私見ですが、これはテクニカルに考えれば考えるほど、共感・敬意・熱意、それぞれのバランスが崩れるような気がするんですよ。「この人はどんなことを考えていて、どんな思いを抱いているのか」にきちんと思いを馳せること。そんな構えが重要なのではないでしょうか(これは抽象度の高いアドバイスの典型です笑)。

私たち専門職のカウンセリングは「見立て」という技術をベースに実施されます。「この人はどんな人なんだろう?」「今どんな気持ちでここにいるんだろう?」―そんな風に、相手の文脈を探るプロセスを大事にしてるんです。

「私が感じた・考えたことのうち、どんなことを伝えることに意味があるのだろうか」「この人の世界においては、どのような言葉を用いると、私の言葉が意味を持つのだろうか、届くだろうか」と思案したりします。

結果、例え言葉にしなくても、伝わるものがあったりするんですが…そういう感覚ってありませんか。

「なんとなく」では、心は動きませんよね。「ちゃんと裏付けあるんだな」と感じられると、受け手の納得感は高まります。一方、所謂エビデンスに頼りすぎて「これが正解!」と押しつけてしまうのは悪手です。大事なのは、納得感を醸成する根拠と、個別性を蔑ろにしない対話のバランス感覚です。

多くの経験があったり、専門的な資格を持っていたり、知識が豊富だったり、専門家の意見って、やっぱり強いですよね。

とは言え、専門性だけに頼って見当違いなことばかり言われると、「この人大丈夫?」ってなるのは当然の心理です。また、「プロだからなんでも解決してくれるはず」という期待があまりに強い場合は、不思議とうまく言葉が届かないことも。

いかがでしょう?伝わるアドバイス、イメージできましたか?

一点、注意点として、『伝わるアドバイス』と『意味のあるアドバイス』には違いがあります。アドバイスのご利用は計画的に。

ちょっとした言葉遣いで、印象は大きく変わります。心理学で語られる「伝え方のコツ」をいくつか紹介しましょう。

「私はこう思う」と自分主語で伝えると、押しつけがましさが減るんです。恋愛相談で、「別れた方がいいよ」じゃなくて「私だったら、別れるかも」って言われたほうが、何となく聞きやすくありませんか?

比喩(例え話)は、説明に余白を生みますし、説明の持つ示唆性を緩和してくれます。 ただし、ズレた例えは混乱の元。センスが問われる技術です。慎重に。

アドバイスには、必ず“他者性”がつきまといます。それはつまり、「何を言われるかわからない」「自分の外から来るもの」ということ。困りごとが大きくなると、人は“他者の視点”を求めがちになります。それ自体は自然ですし、新しい視点が突破口になることも多いわけです。

一方、アドバイスをもらいすぎると、“自分で考える”力が育たなくなる側面もあるかもしれません。「自分で決めた感覚」がないと、“自分の人生を生きてる感”も薄れてしまいます。

関連して、主体性を育む他者との関わり方についての議論を紹介しておきましょう。

「私」の感覚をある程度持つことができている人に対しては、自分の考えを展開することができるような助言や問いかけを繰り返していく(所謂アドバイスは少な目にする)ことが、困りごとを解決するためのアプローチとして有効であるようです。

一方、主体性を持つことが出来ていない人や、逆に「私」の感覚が強すぎる人に対しては、他者が思っていることを明確に伝えることで自他の感覚が育まれるようです。

そもそも、なぜ人はアドバイスしたくなるんでしょう?

相手の状況に“違和感”があり“指摘したい”。そんなときに人はアドバイスしたくなるもの。この場合の主体はあくまで“私”です。アドバイスは“私”のために行なうのではなく、相手のために行なうものです。

自分がアドバイスしたくなった時ほど、「今それ相手に取って必要?」と立ち止まってみるのも大事かもしれません。

私見も交えつつ、アドバイスについて整理をしてみました。「人に何かを伝える」ということの奥深さは果てしない…改めてそんなことを考えるきっかけになれば、とても嬉しく思います。最後までお付き合いありがとうございました!

【解説】 俊介(公認心理師・臨床心理士) アドバイスの語源はラテン語で「~に向かう」の「ad」と「見る・判断する・分割する」の「videre」からきているそうです。 こんな豆知識をきっかけに、「私は今、誰に向かって、何を見ているのだろう」なんて考える時間があってもいいかも、です。

【監修】 本山真(株式会社サポートメンタルヘルス代表) 精神科医師、精神保健指定医、日本医師会認定産業医 東京大学医学部卒業後、精神科病院・精神科診療所における勤務を経て、埼玉県さいたま市に宮原メンタルクリニックを開院。医療法人ラック理事長として2018年東京都足立区に綾瀬メンタルクリニックを開院。2019年メンタルクリニックにおける診療から見えてくる社会課題を解決するため株式会社サポートメンタルヘルス設立。 |