2026年2月13日

初回カウンセリングをご希望の方はこちら

オンラインカウンセリングログイン

資料ダウンロード

タグ : chico(公認心理師・臨床心理士) , メンタル不調・精神疾患解説

2025年8月8日

目次

メンタルヘルス情報配信中!友だち登録どうぞ!

双極性障害は「うつ状態」と「躁状態」を周期的に繰り返す疾患です。躁やうつだけでなく、両方の症状が混ざった「混合状態」も起こり得ることを理解しましょう。混合状態は不安や焦燥と行動の活発さが同時に現れ、自死のリスクが高まる現象です(こちらもどうぞ:精神科医監修|感情の波に飲み込まれるな!激しい怒りを乗りこなせ!)。

日本での発症率は0.4〜0.7%(約1000人に4〜7人)で、うつ病よりもやや低い割に見落とされがちです。主に20〜30代に発症しやすく、性別による差はほとんどないとされています。若いうちの気分変動が続く場合は注意が必要です。

双極性障害は身体的要因の関与が強く、ストレスだけで発症するわけではありません。遺伝的素因や脳神経の機能異常、および環境要因が複合的に関係しています。したがって、根本的な回復には気分安定薬が不可欠です。

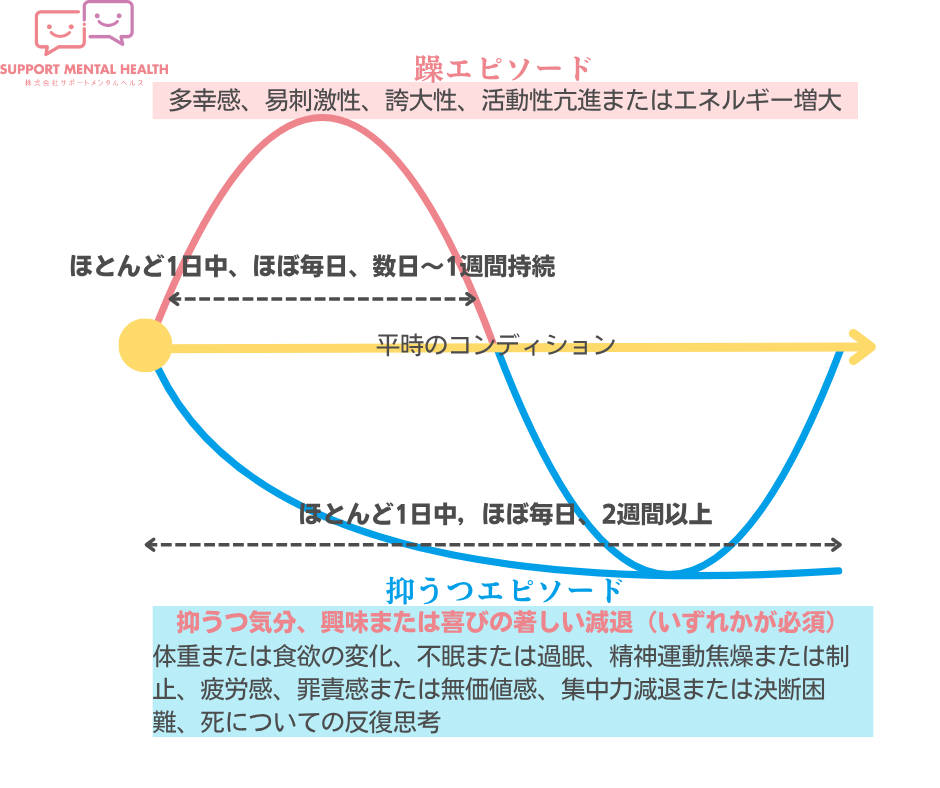

うつ状態:気分の落ち込み、興味の喪失、体重変動や不眠/過眠、自己否定、集中力低下、自殺念慮など。

躁状態:気分高揚、過活動、過剰な自信、睡眠不要感、多弁、多動、ギャンブルなどの危険行動。

混合状態:うつの抑うつと躁の焦燥・多動が同時に出現し、自死リスクが非常に高くなります。

躁/うつ状態が終わった後、次のうつ/躁状態になるまで、症状が特にない時期「寛解期」があります。適切に治療がされていれば、大半の時間を寛解期で過ごすことができるとされていますが、以下のように急に状態が変わることもあります。

寛解期をはさまずに、うつ状態から躁状態になること。

寛解期をはさまずに、躁状態からうつ状態になること。

双極Ⅰ型:7日以上続く激しい躁状態が特徴で、社会的信用や人間関係に大きく影響することもある。寛解期、うつ、躁の割合はおよそそれぞれ1/2・1/3・1/6。

双極Ⅱ型:比較的穏やかな躁状態(軽躁)が4〜6日続く。自身で元気と勘違いされやすく、気づかれにくい。

治療の目標は、予防的なアプローチによって寛解期を維持することです。先ほどもご説明した通り、寛解期には特に症状がないため、双極性障害の方でも問題なく社会生活を送っている方が多くいらっしゃいます。

そして寛解期を維持するために、お薬を服用します。服薬によってコントロールしやすいのが双極性障害の特徴だとすれば、逆に服薬をやめると簡単に再発してしまうのも双極性障害の特徴です。再発すると、そのたびに寛解期が短くなってしまうので、服薬を続けることが治療において最も重要になります。主なお薬は「気分安定薬」という種類のものです。躁状態を抑え、うつ状態を持ち上げることができます。

またストレスが少なく規則正しい生活を維持することや、カフェインやタバコといった刺激物の摂取や就寝前のパソコン・スマートフォンの利用を控えること、といった日々の生活管理も重要となります。

参考文献

【監修】 本山真(精神保健指定医/日本医師会認定産業医) 東京大学医学部卒業後、精神科病院、精神科クリニックにおける勤務を経て、2008年埼玉県さいたま市に宮原メンタルクリニックを開院。メンタルヘルスサービスのアクセシビリティを改善するために2019年株式会社サポートメンタルヘルス設立。

【執筆】 chico(公認心理師・臨床心理士) 今回は双極性障害についてまとめてみました。様々な症状や専門用語があり難しいと感じるかもしれませんが、お薬などできちんと予防していればコントロールしやすい病気とも言われています。ご本人やご家族、周囲の方が疾患について理解する一助となれば幸いです。 |