2025年12月12日

初回カウンセリングをご希望の方はこちら

オンラインカウンセリングログイン

資料ダウンロード

タグ : ふ~みん(公認心理師) , メンタルヘルス

2025年4月18日

最終更新日 2025年4月19日

目次

皆さんは「カウンセリング」という言葉を聞いたとき、どのようなイメージを思い浮かべるでしょうか。

悩みを聞いてくれる心理カウンセリングはもちろん、留学や就職活動、エステや化粧品売り場…様々な場所で見聞きする「カウンセリング」という言葉ですが、元々は相談や助言を意味しています。その始まりには諸説あり、いつどのように広まったのかはっきりしない点もありますが、宗教を信仰するのが一般的だった時代に人々が宗教家や宗派の長に心の内を打ち明けよりどころにしていたという行動も、カウンセリングの原形と言えるのかもしれません(関連項目:公認心理師執筆|コーチングとは?ティーチング・カウンセリングとの違いを解説!)。

メンタルヘルス情報配信中!友だち登録どうぞ!

ここでは現代において行われている心理カウンセリングの形についてご紹介しようと思います。

厚生労働省のホームページによると「カウンセリング」は、医師やカウンセラーが心の悩みを聞き、専門家としての視点から指導や援助を行う治療と記されており、アドバイスを受けたり答えを出してもらったりするためものではなく、自分自身の力で立ち直っていくきっかけをつくったり、気持ちや考え方を整理していくサポートを行ったりするものだとも書かれています。

悩んでいるときにだれかに話を聞いてもらったら気持ちが楽になったとか問題への解決策が見つかったという経験がある人もいることでしょう。イメージとしてはそのようなものに近いと言えますが、例えば、医療機関における心理カウンセリングは一般的に心の病の治療の一環として専門家が話を聞くものです。ですから、薬物療法と並行して実施されたり、カウンセリングの場で取り扱った内容をカウンセラーと主治医の間で共有して治療に役立てたりします。

定義上の”心理カウンセリングの目的”とは広義な理解です。実際には、実施される場所に応じて、またカウンセリングを受けようと思ってらっしゃる方のニーズや状態に応じて、その目的や役割は変わり得ます。

アドバイスや指示をするのではなく話を聞くだけなんて、だれにでもできそうな気がするかもしれませんが、実はアプローチの仕方にはいくつかの流派があるのです。以下、有名な3つをご紹介します。

クライエント中心療法やパーソン・センタード・アプローチとも呼ばれるこの心理療法は、1940年代にアメリカの心理学者 カール・ロジャースによって提唱されました。カウンセラーは相談者の語る内容を受けとめ、否定や反論をせずに共感することを基本としています。当時優勢だったのはカウンセラーが相談者に指示をする「指示的精神療法」でしたが、ロジャースは、指示を与えず自由な意思や主体性を重視する「非指示的精神療法」を提唱しました。

また、カウンセラーに必要な態度として、①自己一致(自己概念と経験が一致していること、つまり自分自身のありのままの感情や経験を否定・歪曲しないこと)、②無条件の肯定的受容(相談者の考え、行動等を評価せず、無条件に受け入れること)、③共感的理解(相談者の「今ここ」で感じていることを「あたかも自分のことのように」感じ、理解すること)を挙げました(参考:【共感とは?】心理学の観点から共感を理解する|精神科医監修ブログ)。

カウンセラーはこの3要素に基づいて、相談者が感じている漠然とした感情を明確化したり、相談者の行動を後押しするような言葉がけをしたりします。もちろん、カウンセラー自身の考えや気持ちを伝えることもあります。

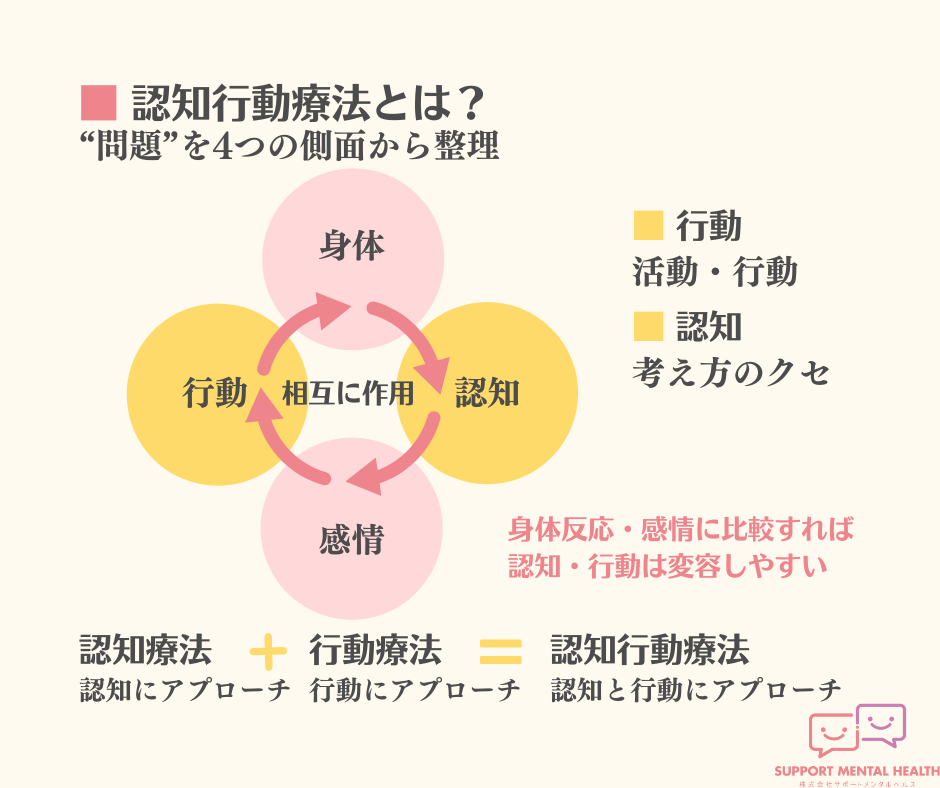

名称からも分かるように認知療法と行動療法が合わさったもので、アメリカの精神科医 アーロン・ベックが考案しました。英語ではCognitive Behavior Therapyと表記するため、頭文字をとってCBTとも呼ばれています(参考:認知行動療法とは?認知再構成法と行動活性化【精神科医監修✕公認心理師解説】)。

相談者が話す内容を傾聴するカウンセリングとはやや異なり、物事のとらえ方・考え方と実際の行動に焦点を当てて問題解決に向かっていく心理療法です。元々はうつ病に対する精神療法として開発されましたが、現在ではうつ病以外の精神疾患への効果も認められているだけでなく、スポーツや教育の業界でもその考え方が役立てられていると言われています。

認知行動療法では、具体的な出来事が起きたときを想定して、認知(考え)、感情、身体反応、行動の4つの側面から自分の思考パターンやとらえ方のクセを探っていきます。

面談の実施回数が16~20回に設定されていること、カウンセリング中だけではなく、毎回相談者とカウンセラーで決めた目標をカウンセリング以外の時間でも実践するホームワークがあることなどが特徴です。

認知行動療法センターや厚生労働省のホームページ上では、自分でできる認知行動療法や簡単にできるトレーニング方法が公開されていますので、ご興味のある方はぜひご覧になってみてください。

オーストリアの精神科医 ジークムント・フロイトが創始したこの心理療法は、その名の通り心を分析することで精神疾患を治療するというものです(関連項目:【精神科医監修心理学講座】フロイトの構造論【es・自我・超自我とは】)。

フロイトは、心には意識的な部分と無意識的な部分があり、そのバランスを「自我」が調整していると考えました。意識(分かっていること)から追いやられた不快な感情や経験が無意識(意識しないように隠されたもの)に存在しているため心に問題が生じるとし、その理解を深めて治療に役立てようと、心に浮かんだ内容やイメージを思いつくままに語り、話したくないことは話さなくても良いという「自由連想法」を確立しました。

精神分析は当初週4日以上の治療を基本としていましたが、現代ではあまり現実的ではないため、その理論を用いながら治療頻度を減らして実施しているものを精神分析的心理療法と呼んでいます。

カウンセラーの中でもこの精神分析の実施を専門とする人たちは精神分析家と呼ばれます。自身も数年かけて別の精神分析家から訓練を受けながら知識だけではなく精神分析の実践経験も重ねなければ認められないため、そう簡単に名乗れるものではないのです。そのせいか日本国内の精神分析家の数はあまり多くありません。

さて、カウンセリングのアプローチ法について、ほんの一例を簡単にご紹介しただけでしたが、他にもいくつもの技法や考え方があり、カウンセラーにもそれぞれ専門的に学んできた分野や得意な領域があります。

もし上記の中に気になる流派があったのであれば、それを専門とするカウンセラーが在籍するカウンセリング施設を探してみるのも1つの方法です。

ただし、受けたカウンセリングの方法が必ずしも自分に合うとは限りませんし、反対に詳しいことを知らないままたまたま担当になったカウンセラーの進め方が自分にピッタリ!ということもあるかもしれませんので、過度な期待や落胆をしないように気を付けましょう。

【執筆】 ふ~みん(公認心理師) |